믿고 보는 배우처럼, 책의 경우도 마찬가지다. 작가의 이름만 보고 덥석 새로운 책을 집게 된다. 도서관에서 좋아하는 작가의 새로운 책이 보이면 얼마나 반가운지 모른다. 문득 나에게 그런 작가가 몇이나 있을까라는 궁금해졌다. 이 질문이 ‘나의 플레이 리스트’가 있듯이 ‘나의 작가 리스트’를 만들어 보면 어떨까 싶은 생각으로 이어졌다. 되도록이면 수작과 범작을 오가는 작가보다는 어떤 작품도 배신감을 느끼지 않는 작가로 추리기로 했다. 얼마나 연재할 수 있을까? 연재를 위해 그 작가들의 책을 쌓아 놓을 생각을 하면, 으~ 그 생각만 해도 행복해진다.

생각해 보면, 내가 처음으로 사랑에 빠진 작가는 '오 헨리'였다. 감수성 예민했던 중학교 시절, 소소한 반전이 있는 그 작품들에 매혹되었다. 물론 멋진 단편을 쓰는 다른 작가들도 많이 있었다. 다른 작가의 명 단편은 중학생이 받아들이기에는 너무 무거웠던 것이 아니었나 싶다. 빌린 보석 목걸이를 잃어버려서 같은 것을 사주고 몇십 년을 일해 갚았는데 사실 그 목걸이는 가짜였다든지 (모파상, 목걸이) 증기 방앗간에 맞서 계속 풍차를 돌리는 괴팍한 노인이 싣고 가는 밀가루 포대에는 사실 흙이 담겨 있었다든지 (알퐁스 도데, 코르니유 영감님의 비밀) 하는 이야기는 아직 삶의 무게를 느끼기 전인 중학생에게는 잔인하게 느껴졌을 법하다.

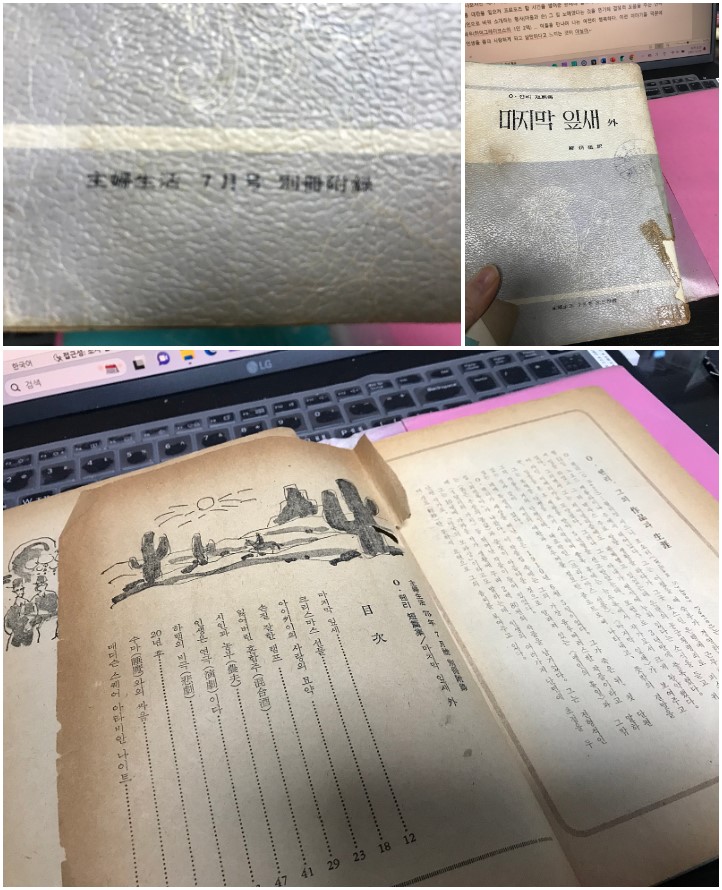

이 글을 쓰면서 내가 가지고 있는 가장 오래된 책 중에 하나인 오 헨리 단편집을 꺼내 왔다. 어릴 때 서재 한 켠에 꽂혀 있던 책, 페이지가 누렇게 낡고 잘못하면 부서질 것 같은, 게다가 세로줄 책이다. 오랫동안 싸고 있던 촌스런 분홍 비닐 커버를 조심조심 벗기니 <주부생활 7월 호 별책부록>이라고 적혀 있고 뒤쪽은 에스키모 담요 광고가 박혀 있다. 아마도 70년대 주부생활 별책 부록이었던 것 같다. 정말 대단한 잡지사가 아닌가. 별책 부록으로 300페이지짜리, 그것도 오 헨리 단편집을 주다니. 어쨌든, 이 책이 어린 시절 일찌감치 나를 오 헨리와 사랑에 빠지게 한 책이다.

잘 알려진 <마지막 잎새>나 <크리스마스 선물>이 뉴욕의 소시민들을 대상으로 했기에 소설의 배경이 대부분 뉴욕이라고 생각하지만 300편 가까이 되는 소설의 배경은 사실 다양하다. 후작과 양치기가 나오는 귀족 사회를 배경으로 한 작품도 있고(운명의 길) 고즈넉한 물방앗간에서 일어나는 사건을 기록(물레방아가 있는 교회) 하기도 한다. 서부로 가는 기차 안에서 일어난 사건을 다룬 ‘마음과 손’은 교과서에 실릴 정도로 유명하다. 물론 뉴욕 배경의 작품들도 많이 있다. 화려한 뉴욕뿐 아니라 작은 방 월세를 걱정하는 타이피스트들, 백화점 여직원들, 세탁소 아가씨와 화부들 그리고 수금하러 다니는 영업사원들을 만날 수 있는 소박한 뉴욕도 많은 작품의 배경이 된다.

어느 배경의 작품이든 다소 선하고 지혜롭기도 하고 다소 얼빠지고 다소 운이 좋기도 또 나쁘기도 한- 우리가 얼굴을 돌리면 만날 법한 사람들이 나온다. 내가 특별히 좋아하는 몇 사람들을 골라보았더니 모두 특별히 매력적인 츤데레들이었다. (아, 츤데레라는 일본 말을 대치할 말을 아무래도 못 찾겠다. 겉으로는 무심한 듯하나 속정이 깊어 실제로 결정적인 따뜻한 도움을 주는 사람들이다. 고심해서 정성스레 고른, 그 사람에게 정말 필요한 선물을 툭 던지며 ‘오다 주웠어’하는 사람들 말이다.) 사랑하는 조카를 위해 남몰래 큰돈을 들여 교통대란을 일으켜 프러포즈 할 시간을 벌어준 할아버지(사랑의 신 재물의 신)나 자신을 범인으로 바꿔 소개하는 형사(마음과 손) 그 집 노예였다는 것을 연기해 결정적 도움을 주는 연극배우(하이그레이브스의 1인 2역) …

이들을 만나며 그 오랜 세월 동안 그랬듯이 나는 여전히 행복하다. 이런 이야기들 속에서 그들을 만나며 내가 받아온 사랑을 기억하게 되고 또 주어야 할 사랑이 어때야 하는지를 생각하게 된다

의견을 남겨주세요