화가 친구가 있다. 미술에 조예가 깊지 않은데 그 친구 덕분에 화가의 작업실 구경도 하고 개인전도 가 보았다. 중학교 때 교회 수련회에 갑자기 등장한 그 조용한 친구는 어찌나 이쁘고 옷도 뭔가 다르게 입던지 막 교복 자율화를 맞아 무엇을 어떻게 입을지 몰라 아무렇게나 입고 다니던 대다수의 촌스런 학생들과는 구별되는 아이였다.

우리는 같은 대학에 진학을 했는데 여전히 촌스러웠던 나와는 달리 그 친구의 패션 감각은 개성을 더해 갔다. 청바지에 색색의 안전핀을 맵시있게 달고 다니기도 하고 서양화를 전공하는 미대생답게 물감이 잔뜩 묻은 작업복을 입고 교정을 활보하기도 했다. 학교 식당에서 어버이날에 남대문 시장에서 산 카네이션을 포장을 하겠다고 자꾸 망치고 있는 난감한 상황의 나를 발견하고 몇 번 손을 대서 꽤 근사하게 만들어준 적도 있었다. 멋진 친구였다.

한동안 연락이 끊겼다가 우연한 기회로 다시 만나게 된 친구는 꾸준히 작품 활동을 하는 작가가 되어 있었다. 학교에 있을 때도 커피 가루 등을 사용해 작품에 색을 내곤 하던 것이 기억나는데 포스트잇 같은 실험적인 재료도 여럿 시도하면서 단순히 그리는 것이 아니라 뜯고 붙이고 여러 가지 표현법을 넘나들고 있었다.

작품의 주제도 초기에는 다양했는데 점차 친구의 내면이 작품에 나타났다. 친구는 자신의 고민과 문제를 작품으로 표현했다. 경제적인 이유로 작업실을 자꾸 옮겨 다니면서 풀고 싸는 짐의 문제가 크게 다가왔다고 한다. 짐에 대한 압박이 미를 추구하는 작가에게는 삶의 버거움으로까지 온 것 같았다. 치열히 사유하고 작품 하는 과정을 통해 그 짐들은 점이 되어 화면을 가득 메웠다. 그리고 소유의 문제를 뛰어넘어 내 안의 분주함으로 하나님을 찾을 수 없는 자신의 영혼의 고백으로까지 이르렀다. 친구가 전시실에 비치해 놓은 작업 노트를 읽으며 화가가 이렇게 많이 공부하고 연구해야 하는 직업이라는 것을 알게 되었다.

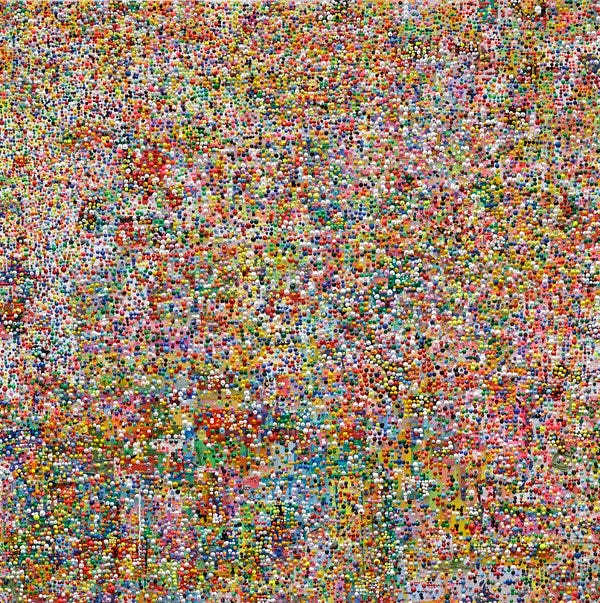

최근 지난 몇 년간 화자의 화두는 보따리, 즉 짐이었다. 1년에 한 번씩 작업실 이사를 하면서 정리하고 다시 짐을 싸고 옮기고 다시 짐을 풀어 정리하는 과정이 화자에게 극심한 고문과 학대로 다가왔고 소유, 집착들이 손댈 수도 없는 가시로 변하여 찌르기 시작하여 만성두통으로 변했다. 결국 <그대 쉴 곳 어디 있나요>라는 이별의 작업으로 물건 하나하나를 기억하기 위해 그리기라는 작업을 택했고. 떠나보낼 물건을 자세히 관찰하여 세필로 묘사한 후 이별 연습을 시작했으며 수 백 개의 물건 나열로 캔버스를 채워나갔다.

이후 같은 맥락으로 <그대 앉을 곳 어디 있나요>라고 제목처럼 물건이 뾰족하고 날카로운 형상으로 추상화되어 빼곡하게 이별 물건 자리에 대신 들어섰다. 멀리서 볼 땐 물건의 나열이나 원추모양의 형상은 보이지 않고 색상의 발라짐만 남아 있으며 더 먼발치에 서 보면 그저 색색의 점일 뿐이다. 인생이 짐이며 가시다. 물감을 짜서 뾰족한 상태로 짜내어 올려진 물감들은 때론 깎여져 너무 뾰족해 위험하기까지 하다. 가시나무 새처럼 내가 너무 많아서, 예민하고 날카로우며 피곤하며 빡빡한 일정으로 어느 누구도 와서 잠시 쉴 자리가 없다.

< 2025년 3월 이정승원 작업노트 중에서>

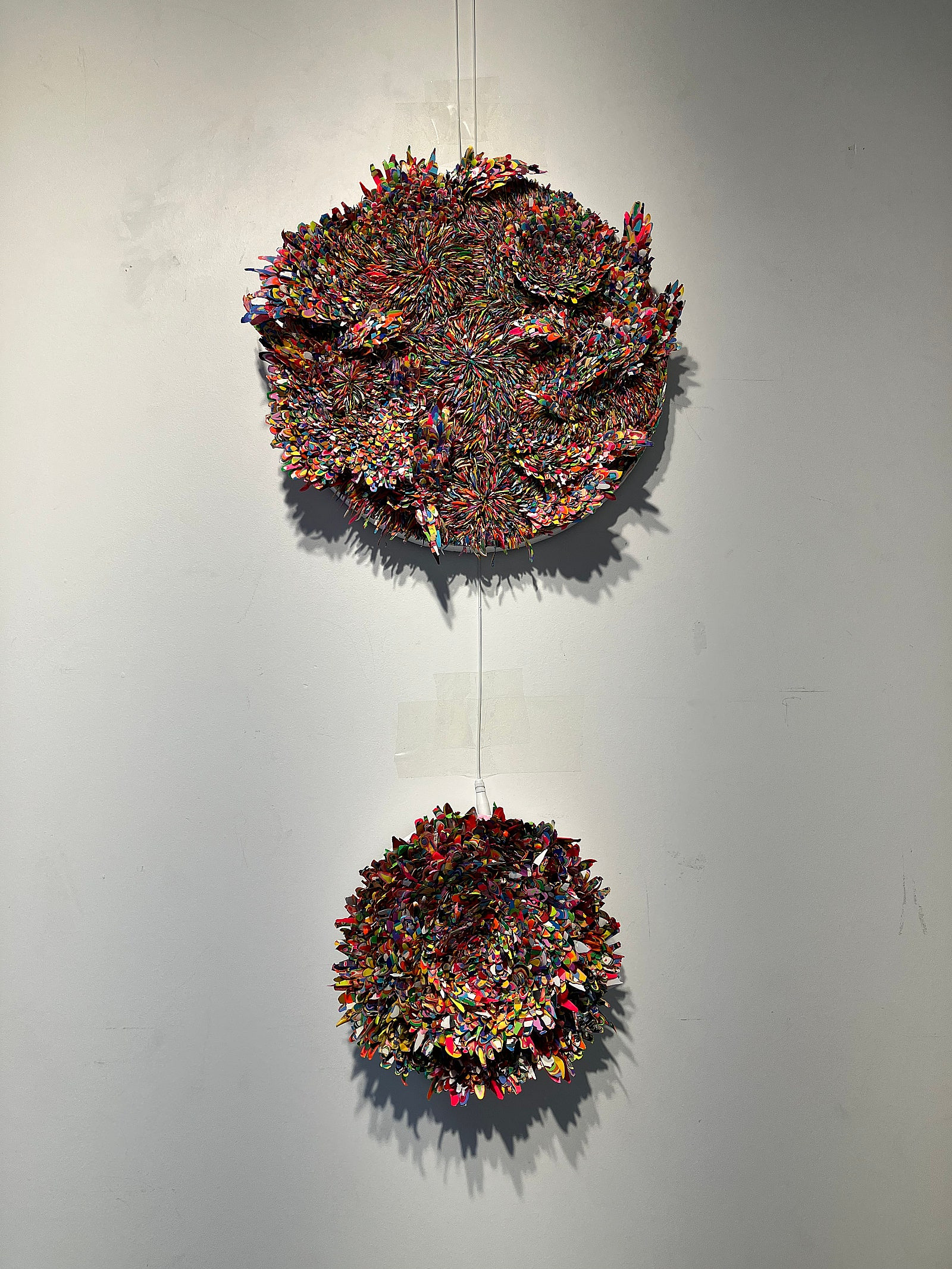

아크릴 물감을 찍어 뾰족하게 굳히는 방법으로 아픔과 같은 자기 안의 짐들을 표현하더니 어느 날 굳은 하나하나의 점들을 손으로 일일이 깎으면서 꽃을 만들었다. 인생의 짐이며 가시가 작가의 손길로 꽃이 되었다. 친구와 대화를 통해 가시가 꽃으로 되기까지 삶의 여러 상황에서 눈물과 진이 빠지는 아득한 시간이 있었음을 알게 되었다.

올해의 두 개인전에서 작품들은 천천히 자연스럽게 변화하고 있었다. 빽빽했던 점들이 꽃이 되며 사이가 벌어지고 공간이 생기면서 밝고 아름다운 바탕색이 드러났다. 둥근 캔버스에 수놓듯 표현하기도 하고 철사로 연결시켜 하트 모양으로 만들기도 했다. 떨어진 꽃잎들은 솟아오르고 날아오르는 날개가 되었다

그러나 이 가시들도 깎여 꽃으로 변했다. 아니, 변한 것이 아니다. 가시와 꽃은 처음부터 함께 있었고 종이의 양면과 같이 상반된 이중적 의미로 한 몸인 것이다. 마치 장미와 같이. 그러니 시간차만 염두에 둔다면 가시를 견딜 수도 있으며, 가시를 해석할 수도 있으며 다음을 기대할 수도 있다. 연필을 깎듯이 떨어져 나간 꽃잎들마저 꽃으로 부활하니 마지막 잎새에게 기쁜 소식을 전한다. 역설은 희망을 안겨준다. 실상과 허상, 고난과 행복, 선과 악, 시간과 영원 사이를 끼인 자로서 위태롭고 아슬아슬하게 살아가며 역설적이게도 말이 안 되는 모순이 넘쳐나는 모습의 현실... 그 사이엔 경계의 기쁨이 있으며 한계의 은혜가 있고 역동적이며 살기 힘들기에 살만하다. 결국은 꽃이 되고 만다

< 2025년 3월 이정승원 작업노트 중에서>

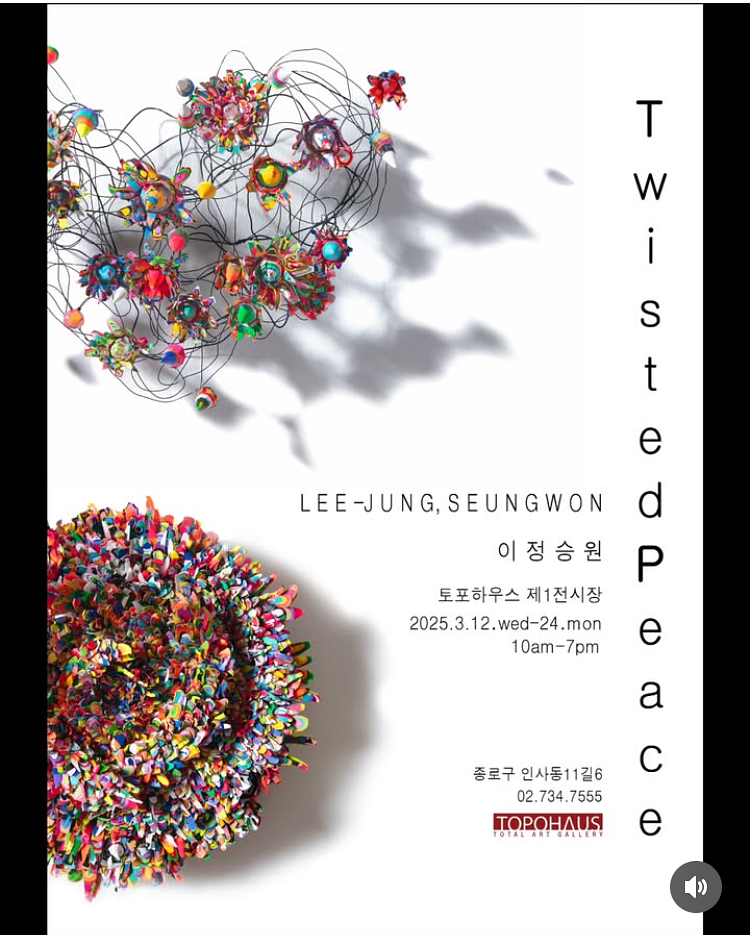

올해 친구의 첫 번째 개인전(PuppyTiger)을 보다가 갑자기 시아버지가 응급실에 가셔야 할 것 같다는 연락을 받았다. 그 이후로 지난했던 수술과 입원, 간병과 회복의 기간이 이어졌다. 한 치 앞을 알 수 없었던 지난한 과정이었다. 그러나 그 힘든 과정을 통해 기도해왔던 마음의 소원이 이루어지기도 하고 또 가족이 더 가까워지기도 했다. 두 번째 전시(TwistedPeace)에서 친구를 만나 이야기를 했다. 이 모든 일을 겪으며 꽃을 품은 가시, 축복을 품은 고난을 조금은 안 것 같기도 하다고. 하나님은 그렇게 일하시더라고. 우리의 생각을 뛰어 넘어서. 역설적으로.

의견을 남겨주세요