책을 읽는 것이 하루의 루틴으로 자리 잡은지 약 3년 정도가 되었다. 이전까지 책이 과제나 논문, 시험을 위해 ‘읽어야 하는’ 것이었다면 이제는 ‘스스로 골라잡은 책을 완독’하는 재미를 조금씩 느껴가고 있다고나 할까. ‘읽고 싶은 마음’과 ‘읽는 습관’ 사이에는 여전히 간극이 있지만, ‘읽는 사람들’ 혹은 ‘더 읽고 싶은 사람들’을 자발적으로 찾아다니며 ‘읽는 삶’이라는 낯간지러운 단어가 어울리는 사람이 되기 위해 힘쓰는 중이다.

알게되면 비로소 보이는 것들이 있다. SNS를 통해 ‘읽는 삶’을 실천하는 사람들을 여러가지 경로로 만나게 되었다. 꾸준히 읽어왔고, 여전히 읽고 있는 사람들을 적극적으로 찾아다니게 되면서 극명하게 갈리는 두 부류의 ‘읽는 사람들’이 있음을 발견하게 되었다.

‘자기계발서를 믿고 거르는’ 사람 vs ‘더 나은 자기계발서를 찾아다니는’ 사람

상반된 양측의 주장에는 공통적으로 이런 생각이 깔려있다. 읽을 책은 쌓여있고, 읽을 수 있는 시간은 한정되어 있으니, 이왕 책을 읽을 거면 ‘좋은 책’을 읽어야 한다는 것이다. 문제는 ‘좋은 책’을 보는 시각이 다르다는 점이다. 자기계발서를 ‘믿고 거르는’ 사람들은 그 시간에 문학이나 철학 등 조금 더 ‘깊이 있는 책’을 읽기를 선택해야 한다고 말한다. 반대측에서는 ‘위대한 걸작’이 지금의 내 삶을 나아지게 하는데 어떤 도움이 되냐고, 시간이 있다면, 당장 내 하루를 나아질 수 있게 하는 가르침을 주는 책을 집어들고, 적용하고, 실천해야한다고 주장한다.

내게 당신은 어느 편에 서겠냐고 묻는다면, 아마도 한참을 머뭇거릴 것 같다. 그리고는 ‘좋은 책’이라는 것은 ‘장르’의 문제도, ‘작가’의 문제도 아니라는 말로 입을 떼고는 결국 ‘좋은 책’은 읽는 동안 책과 내가 어떤 관계를 맺게되는지에 따라 결정되는게 아니겠냐는 다소 모호하게 들릴 수 있는 말로 대화를 맺지 않을까.

실제로 나는 자기계발서로 분류되는 책도, 고전도, 철학서도, 실용서도, 문학도, 에세이도 읽는다. 책을 집어들게 되는 동기도 다양하다. 유명한 누군가가 추천해 주는 책을 찾아보기도 하고, 도서관에 갔다가 “어 이 책 얼마 전에 엄청 많이들 얘기하던데, 마침 눈앞에 있네?” 하고, 다른 사람에게 뺏길세라 얼른 집어들기도 한다. 읽고 나니 좋았던 책에 언급되었거나, 추천사에 이름이 올라있는 다른 책을 고르는 ‘가지 뻗기’독서를 하기도 한다.

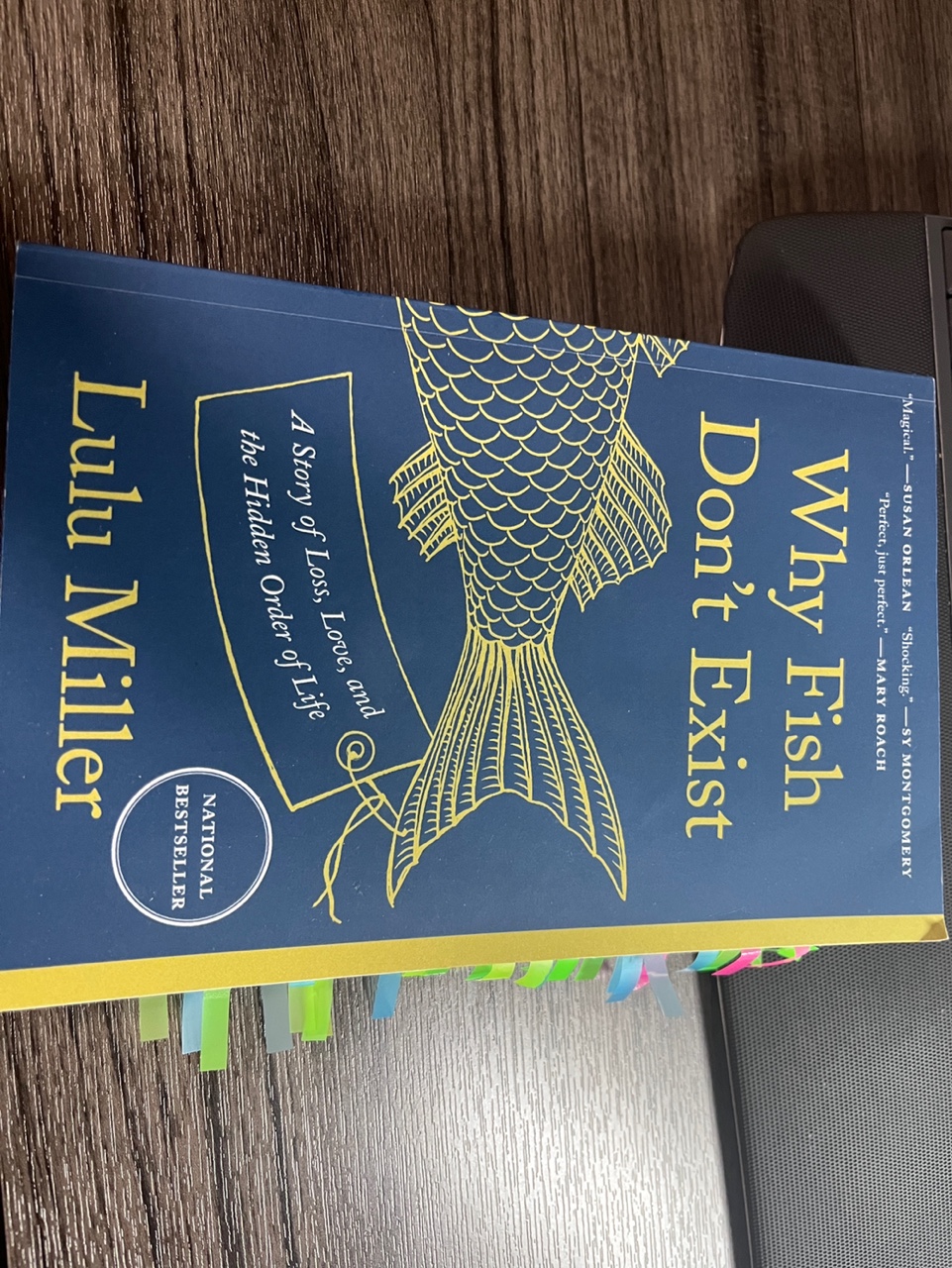

한국에서 화제가 된 <물고기는 존재하지 않는다>의 경우엔 번역서를 바로 구할 수 없어 일단은 원서를 구입해서 읽고, 국문 번역본은 전자책으로 읽었다. 최근 누군가와 대화를 하다가 문득 생각나 오디오북으로도 들어보았는데, 신기한건 같은 책을 읽으면서 ‘좋았다’고 생각하는 부분이 책의 형태와 책을 읽은 시점에 따라 다르게 느껴졌다는 점이다. 읽으면서도 이 책이 철학책인지, memoir라 불리는 자전적 에세이인지, 어떤 인물에 대한 평전인지, 역사서인지 계속 갸웃거렸던 기억이 있다. 아마도 이 책의 '장르를 넘나드는 구성'이, 많은 사람들이 이 책을 꺼내들게 된 이유 중 하나가 아닐까.

영문 종이책, 국문 전자책, 오디오북을 읽으며 와닿는 부분은 서로 달랐다.

'책을 함께 읽는 모임'에 자발적으로 신청을 하는 내가, 누군가에게 ‘이럴 땐 이런 책’을 읽어보세요 라고 말하는 내가 낯설다. 욕심껏 쟁여놓은 책들을 꽂아놓은 ‘언젠가는 읽을 책들’이 꽂혀있는 ‘허영서가’를 바라보며 ‘언제 다 읽지?’하며 한숨을 쉬는 것도, 동네 도서관에서 온 Book Sale 일정을 알람 설정하고, ‘득템’의 기쁨을 만끽하는 것도 나다.

내 허영심이 가장 많이 발휘된 '허영 서가'다. 이 책꽂이에 있는 책 중 몇 권을 읽었는지는 비밀이다.

어떤 책들은 심리적 장벽이 두텁기도 하다. 집어들기까지 꽤나 오랜 시간이 걸리는 책들이 분명 있다. 소설 속 주인공의 무례함이 이유가 되기도 하고, ‘뼈때리는 가르침’을 선사한다는 책의 ‘톤앤 매너’ 때문에 망설이게 되는 경우가 많다. 망설임을 이기고 결국 책을 구입하고, 집어들고, 읽고나서 ‘그것봐, 내 생각이 맞았어’ 라고 생각하게 되기도 하지만, 그렇지 않은 경험도 분명히 있었다.

모두가 ‘아름답다’’고 찬양하는 책이 내게는 전혀 와닿지 않았던 경우도 있었고, 처음 시도 했을 때는 별로였지만, 시간을 두고 다시 시도해보니 ‘생각보다 괜찮은’ 책이었던 경우도 있었다. 책이 주는 메시지에 공감해 한참을 읽어내려가다가 후반부에 가서는 실망한 책도, 제목만 바꿔 다시 낸 것 같은 동어반복에 실망한 책도 있었다. 독서인증 클럽에서 극찬을 해 야심차게 주문한 책이 너무 두꺼운 ‘벽돌책’이어서 좌절했던 경우도, 얇은 두께에 부담없이 펼쳐들었다가 깨알같은 폰트와 자간에 놀라 덮어버린 책들도 있다.

책에 대한 내 생각을 타인에게 전달해야 하는 경우가 종종 생긴다. 마이크를 건네받았을 때 다짐하곤 한다.

내가 ‘믿고 거르는’ 책이 누군가에겐 ‘인생책’이 될 수 있다

읽기도 전 세웠던 마음의 장벽이 읽으면서 스스로 허물어지기도, 다 읽고 나서도 뾰족하게 날이 서 있던 마음이, 같은 책을 읽은 다른 사람의 한 마디에 스르르 풀어지기도 했던 경험들이 쌓였기 때문이다. 너무 좋았던 작가의 책을 시리즈로 구매해놓고 ‘새로운 메시지’ 없이 비슷비슷한 책들을 읽다가 다시 초기작으로 돌아갔던 기억도 있다.

‘믿고 거르는’ 행위는 효율성에서 중요할지 모르지만 독서에 있어서만큼은 ‘나의 찐취향’을 발견할 때까지 수없이 시도했으면 한다.

* 황진영

미국 수도에 있는 한 국제기구에서 프로그램 코디네이터로 일하고 있습니다. 더 많은 ‘우리’를 발견하고 싶은 마음을 담아 공저 <세상의 모든 청년>프로젝트에 참여했습니다. [사이에 서서]를 통해 어쩌면 ‘우리’일 수 있었던 사람들에 대해 이야기하고자 합니다.

의견을 남겨주세요