재즈는 임프로비제이션을 Improvisation* 빼고 말 할 수 없습니다. 😆

재즈 연주자들은 어떤 곡을 연주할 때마다 자신만의 구간을 가지고 그 순간 마다 최고의 기량을 들려주지요. 사실 모든 음악 공연이 그렇듯 음악은 듣는 것이니까요. 오페라나 뮤지컬처럼 보는 음악이 있긴 하지만 기본적으로 듣는 것이 제대로 충족되지 않는 음악공연은 실패가 아니고 무엇이겠습니까?

노래를 못하는 가수가 있긴 해도, 그런 경우 최소한 그 노래가 좋긴 하지 않나요? (아, 시끄러운 논쟁은 하고 싶지 않습니다. 내 가수가 노래를 잘 하니 못하니 하는 건 각자의 취향에 맡기도록 하겠습니다. 개떡 같은 피치를 가지더라도 일단 나 듣기 좋으면 그만이긴 하니까요. 듣고 또 들어도 음이 떨어지는 데 기어이 우리 누구누구는 음이 안 떨어진다고 우기면 뭐 어쩌겠습니까. 또 음악이 음이 좀 떨어진다고 감동이 없는 것도 아니고… 아.. 어렵네요. 일단 저는 최소한 음의 높이는 좀 맞추는 것이 좋지 않겠냐는 주의지요.)

요즘은 참 라이브가 고픈 시대입니다. 길거리 버스킹도 시시각각 금지니 정말 공연이 메말라 버렸죠. 이런 시대에 생 라이브가 너무너무 고프다면, 꼭 들어봐야 하는 음악이 있습니다. 제목에 떡하니 써 두었으니, 이미 100퍼센트 예상하셨겠지만,,, 두구두구두구! 바로 재즈앨범입니다.

재즈 라이브 공연이야 날 것 그대로 생생하다는 데에 누가 다른 반박을 하겠습니까마는, “이미 녹음된 앨범에 무슨 현장감이 있어?” 라고 묻는 분들이 계실겁니다. 물론 제 주장의 답을 이미 아시는 분들은 재즈를 좀 아시는 애호가 분들 이시겠지요. (저도 같이 취미로 재즈를 듣는 입장에서 이렇다 저렇다 하는 것이 죄송하지만, 재즈를 조금 더 함께 듣는 분들이 많아 졌으면 하는 마음이니 너그러이 이해해 주시면 감사하겠습니다. 허허)

재즈 앨범의 구성은 크게 곡과 연주자의 이름들로 채워집니다. 이제 앨범을 하나하나 듣게 되면 또 중요한 것이 더 있습니다. 바로 녹음 스튜디오와 녹음연도지요. 가요 같은 경우는 종종 구간별로 나누어서 녹음을 한다고 하지요? 음이 떨어진 곳이나 가사 실수를 하면 끊고 다시가는 경우를 예능에서도 쉽게 보신 적 있으실 겁니다. 가요나 연주 앨범의 차이점일 수도 있지만, 완성도를 끌어올리는 방식이 많이 다릅니다. 재즈 앨범의 대부분은 쉽게 말해 ‘원테이크’ 방식입니다. 물론 현대에 와서는 더욱 정밀한 완성도를 위해 구간구간을 따로 녹음해 완벽하게 이어 붙이는 방식을 사용하기도 하기도 하지만, 1900년대의 재즈 앨범들은 콘서트 자체를 처음부터 끝까지 쭉 녹음해 앨범을 발매 하거나, 스튜디오에서 끊지 않고 한번에 녹음해 앨범을 발매했거든요. 그래서 앨범 하나하나를 들을 때마다 우리는 완벽한 라이브 공연에 참여하는 기분으로 들을 수 있게 되는 셈입니다.

한마디로, 몇십년이 지나도 그 앨범은 여전히 날 것 그대로의 생생함을 간직하고 있는 겁니다.

이제, 좋은 스피커가 있다면 더할 나위가 없습니다. 앞서 재즈는 지긋이 집중해 들을 수록 그 맛이 살아난다고 했는데, 다른 자극 없이 오로지 귀로만 연주자를 따라가는 기분은 정말 엄청납니다. 완벽한 음향을 자랑하는 최고급 콘서트장이 부럽지 않죠. 물론 콘서트 장의 응집된 다수의 에너지를 따라 가긴 힘들 지 모르겠습니다만, 애초에 그것은 다른 종류의 기쁨이니까요. 환호를 지르고 에너지를 발산하는 콘서트장에서 느끼는 열정도 나름대로 기분전환이 됩니다만, 그것은 음악을 들었다고 하기보다는 신나게 소리를 지르고 놀고 온 것에 가깝지 않습니까? 물론 저도 열정적인 콘서트장을 좋아해서 학창시절엔 좋아하는 가수의 콘서트를 가곤 했습니다.

(저는 흥이 좀 많거든요. 저의 성향에 대한 사항은 성이숴의 재즈레터 #4 | 재즈란 ENFP에게 최적인걸까? 를 보시면 얼추 나와 있습니다. 콘서트장에서 목이 다 쉬어서 돌아오는데도 몸과 마음이 피곤하면서도 참 시원하더군요. 확실한 건 들었다고 하기보다 음악에 맞춰 온 몸을 흔들어 떠들다 왔다는 말이 맞겠습니다. 하하)

공연의 형태에 따라 조금 다르지만 좋은 연주자의 앨범은 집에서 들어도 그만한 현장감이 나온답니다. (이거야말로 최고의 희소식이죠!)

성이숴의 재즈레터 #5

재즈 앨범을 틀고 한 곡 한 곡 시작되고 끝나면, 그 사이 연주자들이 숨을 죽이는 순간이 몇 초간 들립니다. 간혹 숨소리가 들리기도 하고 함께 박자를 맞추려는 긴한 공기의 흐름이 들리기도 합니다. 이게 또 맛이거든요. 특히 공연을 직접 녹음한 경우 관객들의 박수소리나 환호가 함께 녹음되기도 하는데 그러면 정말 콘서트장에 와 있는 기분이 듭니다.

감미로운 음색을 자랑하는 트렘페티스트 쳇 베이커 Chet Baker 를 좋아하는 분들이 많으실텐데요. 그의 앨범 중 Strollin’* 은 뮌스터 재즈 페스티벌 공연 실황을 녹음한 앨범입니다. 제 책에도 등장하는 앨범인데, 그 앨범을 들으면 뮌스터 재즈 페스티벌의 현장이 그대로 전해지는 느낌입니다. 마지막 곡이 끝나고 Chet의 인사를 들을 땐 더욱 그렇지요. 듣기만 하는 데도 눈앞에 펼쳐지듯 자연스럽습니다. *이 앨범은 개인적으로 들어보시길 추천드리는 앨범입니다.

재즈 앨범 수록 곡들을 하나하나 순서대로 들으면서 공연을 즐기다 보면 마지막엔 왠지 밀려오는 뭉클한 기분을 느낄 수 있을 겁니다. 콘서트장에 가도 그렇잖아요. 마음에 쏙 드는 곡이 아니더라도 반드시 들어야만 다음 곡을 들을 수 있듯, 느긋하게 시간을 가지고 재즈 연주자가 온 몸을 연마한 연주를 하나하나 들어 보는 건 어떨까요? 물론 너무 싫은 곡은 넘겨버리면 되긴 합니다. 우리에게 그 정도의 자유는 있으니까요.

하지만 재즈 앨범에서 현장감을 발견하는 순간, 이제 앨범 하나하나를 들을 때마다 다른 차원으로 넘어가는 듯한 기분을 느낄 수 있을 겁니다. 오늘은 뉴욕, 어제는 코펜하겐, 그리고 유럽의 소도시 재즈 페스티벌과 오래된 재즈 바의 나무의자 소리가 우리 집 거실에서 들리는 거죠. 요즘 떠오르는 메타버스를 아날로그하게 즐기는 법이라고 할까요? 하하 이건 그저 농담입니다.

정리를 하면 오늘의 논지는 ‘재즈 앨범이란 그 자체로 모두 다른 하나의 콘서트다.’ 였습니다. 현장감을 말로 표현하려니 여기저기 현장감 넘치는 실수가 있었는지도 모르겠습니다. 😊

그럼, 저는 뮌스터로 서성거리러[1] 가겠습니다. 눈이 가득 내린 덴마크의 겨울[2]로 가는 비행기 안도 괜찮겠네요. 비행은 역시 밤비행[3]인가요?

( [1] Strollin’ – Chet Baker 의 무대였던 독일 도시이름 및 앨범제목 참고 [2] Flight to Denmark – Duke Jordan 의 앨범 참고. [3] Nightflight – Gabor Szabo 앨범 참고.)

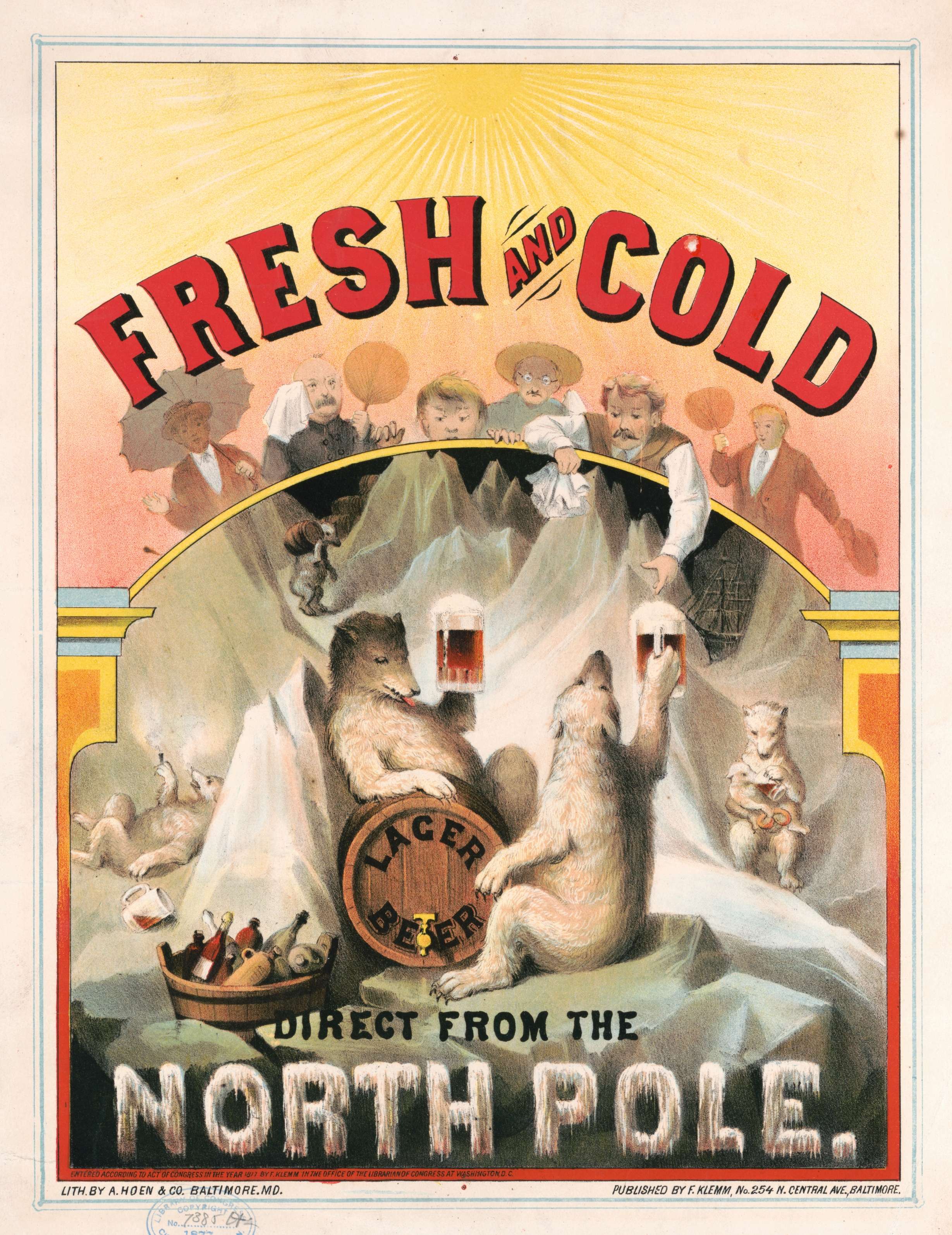

문득, 이런 장면이 떠오르는군요.

- 추천음악 1. 오늘은 쳇의 트럼펫을 들어야겠죠?

Strollin' 앨범의 첫 번째 트랙이자 쳇의 주무기인 안개에 쌓인 듯 자욱한 트럼펫 소리를 제대로 감상할 수 있는 곡입니다. 멜랑꼴리와 현실을 초월한 듯 안개가 가득한 고요한 길을 걷는 느낌이랄까요. 정말 제가 강력하게 추천하는 곡입니다. 너무 사랑하는 곡이에요.

- 추천음악 2. 사랑을 팝니다. Love for sale

쳇의 트럼펫 아련한 소리가 혹시 녹음 장비 때문에 그런 건 아닐까? 하는 궁금증에 찾아보게 된 영상입니다. 라이브 공연인 만큼 현장감이 제대로 느껴지죠. 쳇을 제대로 알고 싶다면 꼭 한 번 들어보시길 추천드립니다. 제목이 또 우리를 감성을 자극하지 않습니까? Love for Sale 자자 여러분에게 사랑을 팝니다. 물론 꾹꾹 눌러담아드릴게요~

오늘도 현장감 넘치는 아슬아슬한 글을 읽어주셔서 감사합니다.

그럼 다음 레터로 만나요! 😊

의견을 남겨주세요