안녕 L, 구독자 짧디짧은 이 가을 잘 보내고 있는지 궁금해. 메일을 쓰는 오늘 아침 온도는 0도, 냉장고 온도를 밑도는 기온. 왜 좋아하는 것들은 성큼 다가왔다 별안간 자리를 뜨는지... 아쉬워. 그래도 다음으로 좋아하는 크리스마스 시즌이 다가온다는 점🎄 기다릴 날이 있다는 건 참 행복한 일이야. 방 공기가 좀 싸늘한 것이 캐롤을 틀어봐야겠어. 왠지 따순 노래로 방을 덥힐 수 있을 것만 같아. 약간의 TMI지만 최근에 이사한 집이 살짝 춥거든... 가족과 부대끼며 살던 집은 단 한 번도 춥지 않았는데 역시 인간의 온기가 필요한 걸까. 아무 노이즈 없는 나만의 방에 있어 본 건 처음이라 아직도 어색해. 붙어 있으면 징하게 싸우던 동생이 보고 싶을 지경이야. 언제든 문 열고 나를 부를 것 같은 느낌. 영화, 드라마 보며 곧장 떠들 사람이 없으니 심심하긴 해. 금방 적응하겠지?

지금 듣는 노래는 - 🔗노라 존스의 Don't Know Why

그럼에도 불구하고, 혼자 영화를 열심히 보러 다닌 10월 말! 멋지게 부활한 <미쟝센단편영화제> 얘기를 해볼까 해. 어느 영화제를 가도 단편만 사냥하는, 자칭 한국 단편 경쟁 사냥꾼인 나로선 가장 애정하는 영화제라 말할 수 있지. 아모레퍼시픽의 후원 속에 '미쟝센'이라는 중의적 의미를 달고 성장해 온 장르 영화제인데, 4년 전 잠시 폐지되었다가 올해 다시 돌아왔어.

미쟝센 (Mise-en-scène) : 감독이 의도적으로 장면 안에 배치한 모든 것을 의미해. 조명, 색채, 구도, 소품, 배치, 카메라의 움직임 등등.

섹션은 크게 다섯 가지. 사회 / 멜로 / 코미디 / 호러, 판타지 / 액션, 스릴러로 구성되어 있어. 웬만한 장르는 다 아우른다고 볼 수 있지. 모든 영화제가 그렇겠지만 미쟝센영화제의 진심이 엿보이는 부분은 섹션명인 것 같아. 2021년까진 <비정성시> <사랑에 관한 짧은 필름> <희극지왕> <절대악몽> <4만 번의 구타>이었고, 올해는 <고양이를 부탁해> <질투는 나의 힘> <품행제로> <기담> <인정사정 볼 것 없다>라는 이름으로 진행했어. 처음 섹션명을 봤을땐 괜히 조바심 나는 거 있지ㅋㅋ 왜냐 내가 미처 못 본 영화가 많았거든. 장르를 대표하는 영화인데, 나만 아직 못 본 건가? 싶은 마음 있지. 20년도 미쟝센영화제에 자원 활동가로 참여하며 위 영화들을 급히 예습했던 기억이 나. 행사 운영팀인데 해당 섹션이 어떤 느낌인지 감도 못 잡으면 안 되는 거잖아...!

행사 운영팀이라는 말이 무색할 정도로 사람도, 영화도 온라인으로만 만났지만 그래도 폐막식은 오프라인으로 참여할 수 있었어. 영화관에서 진행하던 미쟝센은 어땠을까 상상만 하며 '다음에는 꼭 CGV 용산에서 보겠다'는 장담 못 할 기약만 남겨두었지. 참고로 이때 L은 데일리 팀으로 활동했는데, 코로나 시대 영화제 풍경을 분주히 기록하던 그때 그 심경은 어땠는지 늦게나마 묻고파.

아쉽게도 단 하루뿐이었지만, 내가 본 섹션은 <품행제로>와 <고양이를 부탁해>였어. 선택 기준은... 단순히 제목과 시놉이 끌리는 영화. 갑자기 궁금하다 구독자 과 L은 영화제에서 어떤 기준으로 영화를 고르고, 또 예매해? 개인적으로 단편 영화는 꼭 시놉 보고 고르는 걸 추천해. 25-30분 남짓 짧은 이야기를 담는 만큼, 시놉에 드러나는 솜씨가 영화를 좌우하는 느낌이야. 간혹 딱 한 줄짜리 시놉도 있는데, 약간 복불복 게임하듯 영화관 들어가는 맛이 있어. 좌우지간 단편은 열어보는 재미가 있다는 말이야.

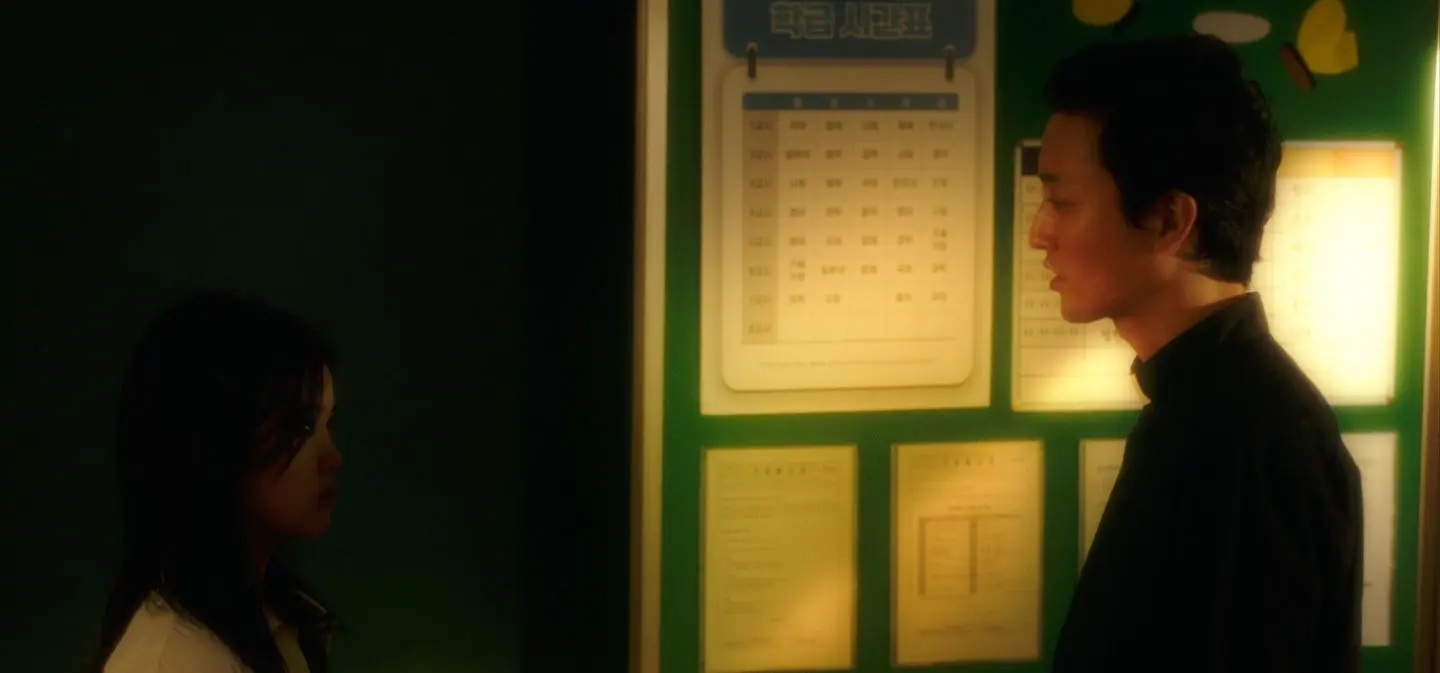

위 스틸은 <품행제로> 섹션의 '나쁜 피'라는 작품인데, 어때 사납고 강렬하지. ccm 동아리와 헤비메탈이라니 자극적인 조합이야.

시작은 무난한 하이틴 우당탕탕 청춘 코미디 느낌이었어. 관객 투표용지를 뒤집어 섹션명을 다시 확인할 정도로. 왠지 모를 후광을 달고 다니는 ccm 선배와 낯선 그 다정함에 반하는 리엘이 - 딱 여기까지가 줄거리에 공개된 부분이지. 곧장 벌겋게 변하는 리엘이의 눈을 보자마자 '아 영화관 맞게 들어왔구나' 싶었어. 본디 악마의 딸이라면 눈알부터 바뀌어야 인지상정.

이후 이어지는 장면들은 기묘하다 못해 섬뜩해. 불빛 하나 없이 깜깜한 리엘의 방, 당장이라도 악마를 소환할 수 있을 것 같은 거실... 그리고 장발의 로커 (타칭 악마) 리엘 아버지의 등장까지. 이 부녀의 삶을 다룬 프리퀄 영화가 보고 싶어졌어. 헤비메탈 심은 데 헤비메탈 난다고, 이 집안 대체 뭘까 싶은 거지. 적절한 비유인지는 모르겠지만, 리엘이 아버지가 점프 스케어를 만들어낼 때마다 작년 영화 <핸섬가이즈>가 떠올랐어. 심장이 철렁 내려앉다가도 피식하게 되는 거 있지ㅋㅋ

이윽고 ccm 동아리 수장 목사쌤과 리엘이의 장면은 <로즈마리의 아기>도 떠올리게 해.

1. 정황상 모든 게 미심쩍지만 명명백백한 증거를 발견치 못해 불안한 주인공

2. 나만 '미친 사람' 만드는 정신 나간 상황과 주변인 (특히 가장 가까운 사람의 불신)

3. 끝내 충격적 진실을 마주하는 주인공

흔한 호러 장르 플롯이지만, 원조 격인 <로즈마리의 아기>에서 보다 명확하게 읽을 수 있어. 위 순서 그대로~ 따라가거든. 사람 미치게 하는데 일가견 있는 아리 애스터 감독도 이 영화로부터 많은 영감을 얻었다고 밝힌 적 있어.

갑자기 길 잃어서 미안! 내가 하고픈 말은 <나쁜 피>도 이 플롯과 비슷하게 흘러간다는 거야. 친절한 웃음 뒤에 감춰진 목사쌤의 무서운 이면. 오컬트 의식을 떠올리게 하는 하얀 가면의 ccm 친구들까지. 찢어질 듯한 그로울링을 하며 머리를 흔드는 헤비메탈이 되레 순진해 보일 지경이었어. 리엘이의 신들린 기타 연주처럼 영화는 엔딩까지 미친 듯이 달려가는데..! 새하얀 성가대 가운을 입고 무대에 선 리엘이가 모종의 이유로 피를 뒤집어쓰는 순간이 최정점이야. 한가득 피를 머금고 씩 웃기까지 하는 고등학생이라니... <캐리>가 떠오르며 소름이 쫙 돋았어. 내 생각엔 K-고딩 리엘이가 미국의 캐리보다 훨씬 강한 것 같아 여러모로.

프리퀄, 시퀄이 궁금한 단편은 오랜만이다. 변주곡도 기막히게 재밌는 걸 보니, 한국은 오컬트 본고장이 된 게 분명해.

다음 영화는 고양이를 부탁해 섹션의 <떠나는 사람은 꽃을 산다>

사실 고양이를 부탁해 영화들은 각기 다르게 여운이 길었어. 엔딩 크레딧 올라가는 내내 곱씹으며 멍해진달까. 개 중 가장 개운하게 자리를 뜰 수 있었던 영화를 소개하려고 해. 이미 유수 영화제들에서 소개된 바 있어 봤을 수도 있겠다. 단 일주일 묵다 왔지만 사랑에 빠졌던 도시 베를린이 나온다기에 시작부터 두근거렸어. 그 아름다운 베를린을 떠나는 주인공은 어떤 사연을 가진 걸까? 7년을 살았는데 23kg 짐이라니 뭐가 들었을까? 기분 좋은 물음표를 가득 띄우고. 참고로 나는 2주 여행에 28kg 짐을 꽉 채워 갔거든 (미련한 보부상...)

주인공 은하는 7년간 머물던 베를린을 떠나게 되고, 한편으로 섭섭한 마음 가득히 짐을 싸기 시작해. 하지만 도시 곳곳에 쌓인 삶의 흔적을 매듭짓는 일이란 여간 쉽지 않아. 사람도 물건도 다! 그러다 은하는 밥솥을 둘러업고 집을 찾는 한국인 윤정을 만나게 되는데, 처음엔 기꺼이 내주다가도 괜히 퉁퉁거리게 돼. 왜냐, 은하는 곧 이 모든 걸 두고 떠날 테니.

영화는 줄곧 은하의 감정과 시선을 따라가는데, 왠지 내 일인 양 속상한 거 있지. 괜히 센치해지기도 하고. 내가 공감할 지점이 있을까 싶었는데, 이 영화는 단순히 해외를 떠나는 얘기가 아니라는 걸 깨달았어. 누구든 몸담은 곳을 떠나 새로이 나아가야 하는 사람들에 관한 이야기야. 어쩔 수 없을지라도 내일을 위해 밀려 나가야만 하는 사람들. 나는 퇴사를 앞둬서 그런가 자꾸 요동치는 은하의 감정이 백번이고 이해됐어. 이 모든 이별을 담담히 대하려다가도 몇 번이고 고꾸라지는 마음이.

은하를 보며 떠오른 '방황하는 여자 주인공' 두 명이 있는데, 바로 영화 <브루클린>의 에일리스와 <사랑할 땐 누구나 최악이 된다>의 율리에.

평생 살던 아일랜드를 떠나 낯선 브루클린에서 새 삶을 시작한 아일리스

진짜 원하는 걸 찾아 학교도, 사랑도 훌쩍 떠난 스물아홉 율리에

셋의 스토리가 완벽히 일치하진 않지만, 금방 공통점을 찾을 수 있을 거야. 안전지대로부터 떠나 한껏 방황하는 여자들. 그 우여곡절 속에서 울기도 많이 울지만 끝내 개운히 떠날 줄 아는 여자들. 나 아무래도 방황하는 여성들에게 빠진 것 같다. 그 대범함이 언젠간 스스로를 위로해 주리라 생각하며, 이들을 레퍼런스 삼아 살고 싶다는 생각이 들었어. 지독한 그리움이 몰려올 때 이 영화들을 떠올리고 싶다는 생각! <떠나는 사람은 꽃을 산다>를 볼 수 있는 기회가 생긴다면, 꼭 한 번 영화관에서 보는 걸 추천할게. 영상, 음악 모두 없던 향수병도 생기게 만들거든.

이만 은하의 나레이션을 끝으로 맺을게. 안녕!

한동안은 이곳이 꿈에 계속 나올 것 같아요.

그래도 괜찮을 거예요. 우리 여기 살면서 그리워하는 마음을 지겹게 연습했잖아요.

P.S. 미쟝센에 오지 못한 L! 가장 보고팠던 단편이 무엇이었는지 궁금해

의견을 남겨주세요