구독자, 웰니스에 관심이 있나요? 미술관은 관람자에게 다양한 감정을 느끼게 만들어요. 그래서 더 나은 삶, 안정적인 삶을 추구하는 웰니스와도 잘 맞죠. 스페이스K 서울에서 진행되고 있는 무나씨 개인전, «우리가 지워지는 계절에»은 전시 공간에 들어선 사람들에게 고요함을 선사합니다. 단조로운 색, 고요한 음악, 어두운 조명까지 회화-관람자 의 관계에 더 집중하게 만들어줍니다.

공(空)

무나씨 회화에 등장하는 인물들은 ’형식‘적이죠. 얇은 선으로 그린 얼굴을 들여다보면 석굴암의 본존불을 떠올리게 합니다. 이 형태는 당나라에서 시작된 불상의 형태를 신라식으로 수용한 것으로 보이는데* ’형식화‘된 인물은 즉, 초상이 아니라 비어있는 인물로서 존재합니다. 도상학적으로 존재하는 인물들은 개성이 없는 무수한 복제처럼 보여요. 인물들을 이렇게 그리면 특정한 인물을 묘사하는 ’초상’에서 벗어나 ‘도상‘이 되는 효과를 낳습니다. 그림을 보면서 개성을 찾아내고 어떠한 사실을 묘사했는지 찾아내지 않아도 됩니다. 그들은 복제될 수 있도록 만들어진 ’도상‘이며 한국사람에게는 익숙한 형태의 ’불상‘의 모습을 따오고 있기 때문이죠. 무수히 많은 인물들은 반대로 비어있는 하나입니다. 결국 그림 앞에 서면 그 안에서 발견할 수 있는 것은 비어있는 인물과 그것을 채우는 관람자인 ’나‘ 뿐이죠.

정해진 양식을 되풀이하는 ‘도식화’된 무나씨의 회화 속 인물들은 여러 상황에 처해있습니다. 개성이 지워진 듯한 인물들을 마주했을 때, 처음에는 그 무표정함을 신경썼다가 전시를 둘러볼수록 인물이 아니라 그들이 처한 상황에 집중하게 됩니다. 절을 하고 있는 모습, 절을 하는데 그 위를 거대한 얼굴이 지켜보고 있는 모습, 물 속에 몸이 잠겨있는 두 사람. 회화 속 상황은 관람객에게 끊임없이 화두를 던지고 있습니다. 그리고 전시 중간까지는 그 안에 ‘나‘를 대입해보게 됩니다.

하지만 전시 말미에 가서는 다시 이 도식화된 인물들의 존재감이 다시 선연해집니다. ’나‘를 대입해보았다가 다시금 반복되는 인물들이 이 전시의 ’주인공‘처럼 등장하죠. 이러한 과정을 통해 회화의 구성적 효과를 실감했다가, 전시를 통해 반복적으로 한 인물이 등장했을 때에는 비어있는 인물마저 하나의 ’인간’으로 인식하는 ‘나’를 만나게 됩니다.

겹겹의 ‘나’

“작가의 화면에는 주로 두 인물이 함께 등장한다. 타인의 시선 속에서 드러나는 자신의 태도를 오랫동안 고민해 온 작가는, 스스로 바라보는 ’나’와 타인이 보는 ‘나’ 사이의 경계에 주목한다.”** 오히려 도식화된 인물, 무표정한 회화 속 인물들은 수많은 ‘자아‘처럼 보이곤 합니다. 자신과 타인의 관계에서 나오는 감정들도 존재하지만 감정은 때로 ‘자아’와 ‘자아’ 사이의 차이에서 흘러나오기도 하기 때문입니다.

이번 개인전에서 반복되는 ”두 인물“은 오히려 하나의 사람처럼 보이기도 합니다. 작품을 보고 있으면 ”나는 하나라고 볼 수 있나요?“라는 질문이 떠올랐습니다. 불교적으로 영원히 불변하는 ’나’는 존재하지 않죠. 더 나아가 ‘나‘라는 것도 존재하지 않습니다. 물리학적으로 보통 사람이 ’지금‘이라고 인지하는 시간은 7초라고 해요. 7초가 지나면 과거가 됩니다. 그러면 7초 전의 ’나’와 0초(기준시)의 ’나‘ 그리고 7초 뒤의 ’나‘는 같은 사람일까요? 이게 세 사람일 수는 없을까요? 찰나가 1/75초라고 한다면 7초간 525번의 찰나가 지나가고, 그 동안 우리는 계속 한 사람이었다고 단언할 수 있을까요?

«우리가 지워지는 계절에»는 이런 맥락에서 내가 유일무이하다는 감각이 점점 지워지면서 여러 겹의 내가 맺는 관계와 감정으로 번져나가게 됩니다. 후회는 과거의 나를 책망하는 감정일 수 있고, 불안은 미래의 나를 믿지 못하는 불신에서 나올 수 있죠. 결국 타인과 나 사이에서 생겨나는 관계 외에 내가 나와 맺는 관계 역시 중요해지죠.

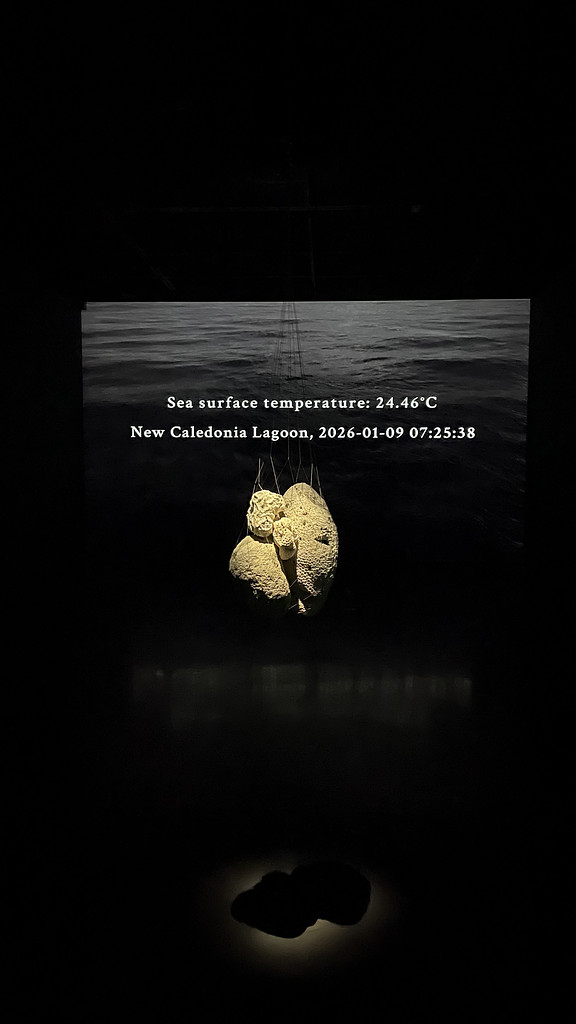

삼매경(三昧境)

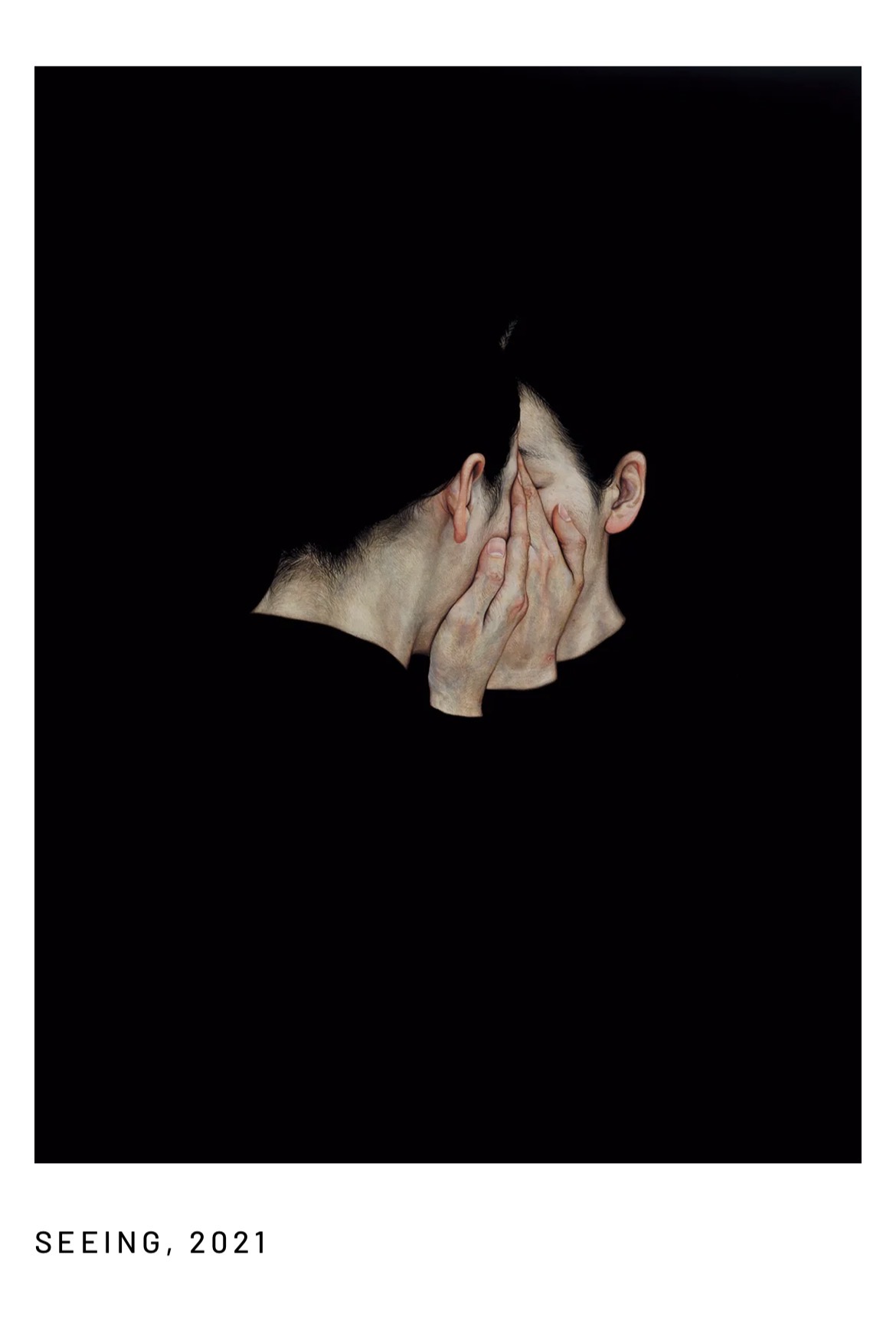

<내부의 안쪽의 이면으로>는 다면적인 ‘나‘를 보여주는 작품이죠. 이 작품을 보고 생각났던 것은 이진주 작가의 <SEEING>, <볼 수 있는VISIBLE> 같은 작품이었죠. 한 화면에서 동일한 인물이 여러 층위로 존재함으로써 캔버스 안의 시공간을 움직이게 만들죠. 이러한 표현은 움직임을 표현하려는 ‘미래주의’적 표현으로 느껴지는데 한 사람의 내면이 여러겹으로 존재하거나 서로를 바라보고 있는 것들은 언제나 무수해진 자아처럼 느껴집니다.

지혜로 들어가는 경지인 ’삼매경‘의 가운데 글자는 ‘어두울 매‘죠. 어둠은 오히려 모든 것을 통합시키고 하나로 집중시키는 상태로 풀이할 수도 있습니다. 무나씨의 회화에서 층층이 쌓여있는 검은색은 무수한 자아, 다양한 감정을 갈무리해서 통합된 세계로 보이기도 합니다.

앞서 무수히 나뉘어진 자아들은 하나로 합쳐진 세계에서 다시금 분열하기도 하죠. 결국 삼매경 역시 불변하거나 고정된 형태가 아니라 다시금 변화하는 상태라고 보여지기도 합니다. 무나씨의 회화에서 보여지는 세계란 결국 무수히 분열했다가 다시 합쳐지고, 또 다시 변화하는 감정의 세계이기도 합니다.

전시를 보러 들어가기 전의 ’나‘와 보면서의 ’나’ 그리고 전시를 보고 난 뒤, 이 레터를 작성하고 있는 ‘나’는 모두 다른 사람이죠. 전시는 하나의 사건이고, 우리 세계에서 모든 사건은 비가역적이죠. 구독자에게 «우리가 지워지는 계절에»는 어떤 사건으로 남아있나요?

*최선아, «하나의 원류, 다양한 수용: 중국 당대(唐代) 보리서상(菩提瑞像)과 통일신라 석굴암 본존불»

**무나씨 개인전 리플릿 인용

무나씨 개인전, «우리가 지워지는 계절에»

스페이스K 서울

성인 8,000원, 청소년 5,000원, 미취학 3,000원

2026년 2월 13일까지

의견을 남겨주세요