오이밭에 물 주는 게 쉬울까, 내 마음에 물 주는 게 쉬울까.

이곳에서 맞은 첫 번째 여름은 즐겁지만 꽤 버거운 나날들이었다. 농사가 뭔지도 모르던 남자와 나는 귀촌 첫해답게 불타는 의욕만 갖고 밭에 일을 크게 저질러 놓았다. 마을 어르신들 밭에 비하면 지극히 코딱지만 한 밭일테지만, 텃밭이라고 하기엔 꽤 넓은 우리 밭에 빈틈 하나 없이 야무지게 다 채워 심었던 것. 아마도 내 평생 입으로 들어갔던 채소는 얼추 다 심어본 것 같다.

얼마나 일을 벌여 놓았었는지 기억을 더듬어 보자. 상추 삼총사 적상추, 청상추, 로메인 상추. 고추 사총사 풋고추, 아삭이고추, 꽈리고추, 청양고추. 사 먹을 생각을 해야지 왜 심었나 싶은 양배추, 브로콜리. 갖가지 콩과 눈치 없이 쑥쑥 자라서 때마다 이발시켜야 하는 골절이(부추, 우리 마을에선 이렇게 부른다). 잎까지 쪄먹겠다며 한가득 심었던 마디호박. 이른 여름에 거두는 감자. 찰토마토와 방울토마토, 물 먹는 하마 오이와 고구마까지. 하, 겁 없이 참 많이도 심었다.

작물을 키운다는 건 내 시간의 일부를 생명에게 나눠주어야 하는 일이었다. 우선 목이 타지 않게 꾸준히 물밥을 줘야 한다. 뜨거운 햇살을 받고 자람과 동시에 그 햇살에 작물이 마르기 때문에 물은 꼭 필요하다. 물밥뿐 아니라 작물들 틈에서 같이 자라는 잡초는 보이면 바로 뽑아줘야 한다. 뿌리가 깊어지면 쉽게 뽑히지 않기 때문에, 귀찮다고 방치했다간 곱절의 노동력이 필요할지도 모른다. 뒤돌아서면 생기는 이 잡초라는 존재가 한동안 나를 늙게 만든 주범일지도 모르겠다. 윽.

작물의 키가 자라면 부목을 대줘야 하는 경우도 있고, 벌레가 갉아먹고 있진 않나 둘러보고 심할 경우 약을 쳐야 하는 경우도 있다. 약을 사용하는 것에 대한 겁과 걱정이 앞선 나는 약을 제대로 쓰지 않아 제대로 키우지도 못하고 벌레 먹이로 준 작물도 있었다. 밭에 씨를 직접 뿌려 키운 것은 어느 정도 자라면 속아내어 여러 개 중 한 개만 남겨야 영양분을 충분히 먹고 잘 자란다. 이런 일들 말고도 고라니나 멧돼지가 못 오게 울타리를 쳐 주는 등 해야 할 일이 참 많다.

집안 살림 돌보랴 밭일하랴 시간을 쪼개어 쓰고 나면 어느새 저녁밥 차릴 시간이 되어 있었다. 밭일은 참 고되구나. 이 고생을 왜 사서 할까, 왜 이렇게 많은 작물을 심어서 나 자신을 고통으로 몰아넣었나 싶기도 했다. 허나 이 모든 걸 넘어서는 희열은 가깝지도 멀지도 않은 미래에 있었다. 언제 자라나 싶던 조그마한 떡잎들은 금세 자라 키가 성큼 컸다. 잎이 나고 어여쁜 꽃망울이 생기더니 좋은 때를 기다렸다가 터뜨려 꽃이 되었다. 시간이 더 흐른 후 꽃이 지고 그 자리엔 열매가 맺혀있었다. 햇살, 물, 바람, 땅, 농부의 손길이 담긴.

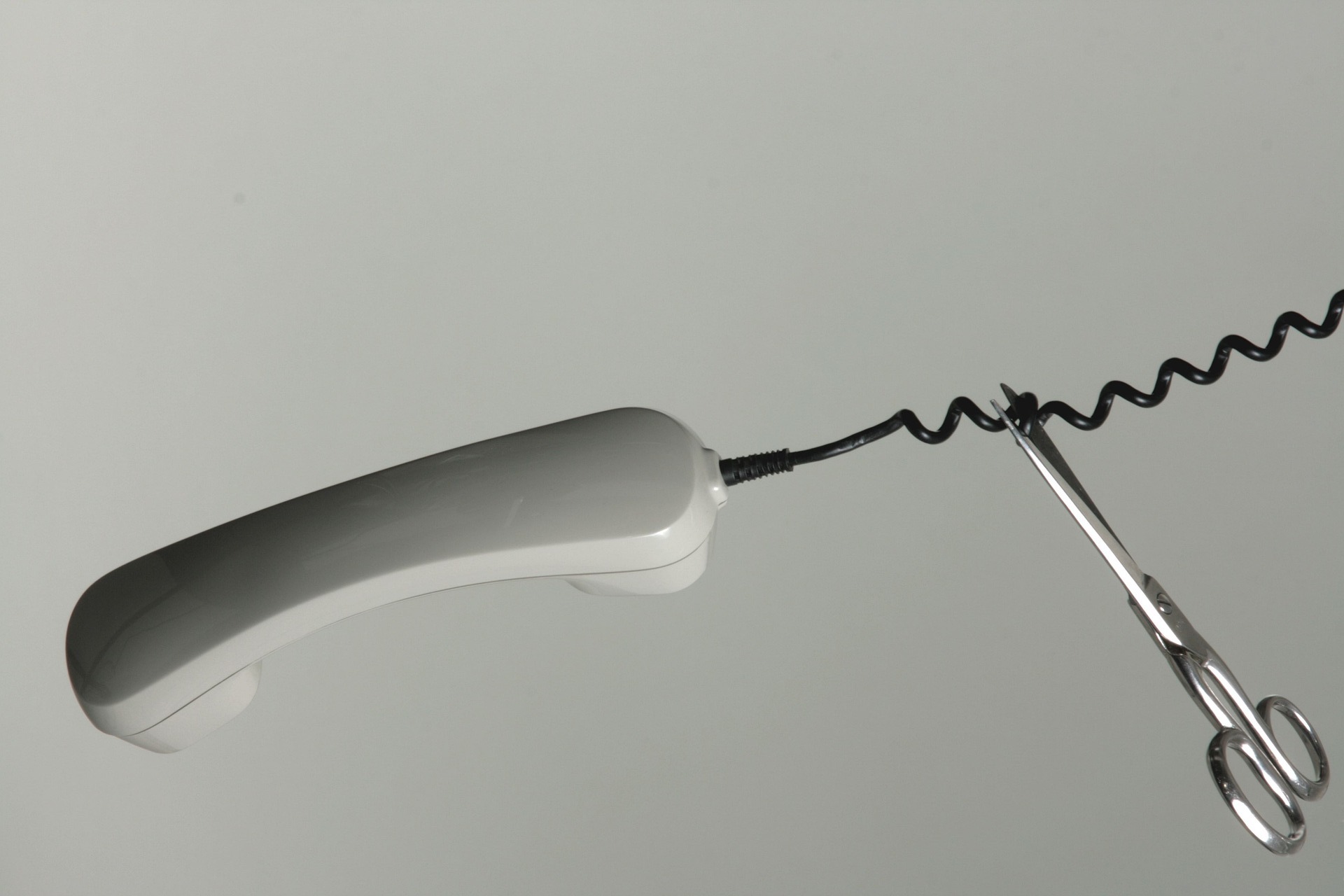

내 시간의 일부를 생명에게 주어 성실하게 가꾼 만큼 거두는 수확은 확실했다. 그중에서도 오이는 더욱 그랬다. 신기하게도 오이는 물을 준 딱 그만큼만 자랐다. 하루라도 거르면 안 됐다. 제때 물밥을 주면 오이는 늘씬하고 곧게 자라났다. 물을 제대로 주지 않으면 이게 오이가 맞나 싶게 홱 고부라졌다. 오이를 거두어 온 채반을 물끄러미 보면, 얼마나 꾸준히 마음을 줬는지 표시가 났다.

어릴 적 드라마에서 이런 대사가 가끔 있었다. “대학 못 가면 고향 내려와서 농사 지어.” “잘 안 되면 고향에 내려가서 농사나 지어야지.” (이 말들의 전제는 농사 지을 땅이 있다는 것이긴 하지만) 세상은 농사를 만만하고 쉬운 것, 무언가에 실패하면 쉽게 시작할 수 있는 일처럼 치부해 버리곤 했다. 하지만 내가 겪어본 농사일은 만만한 것이 아니었다. 때를 따라 적절할 때 심고, 성실히 키울 줄 알아야 했다. 지혜로운 농부의 밭은 다른 밭보다 유독 아름답고 정갈했으며 열매가 실했다.

여름날 밭에 한번 들어가면 긴팔, 긴바지를 입어도 모기에게 4, 50방은 족히 물렸다. 큰 비나 태풍이 몰려오기 전에는 작물들을 손봐둬야 할 때도 있었다. 심을 때부터 거둘 때까지 모든 일에 사람의 수고가 필요했다. 머리가 아닌 몸이 기억할 때까지 해야 하는 숱한 반복과 고됨, 인내와 기다림 없이는 할 수 없는 게 농사였다. 마음과 삶을 생명과 나눠야 할 수 있는 일이었다.

오이밭에 물 주는 게 쉬울까, 내 마음에 물 주는 게 쉬울까. 이에 대한 답은 쉬이 내릴 순 없지만 결국 같은 일 아닐까. 늘씬한 오이를 수확하려면 성실해야 한다. 한번 잘한다고 되는 게 아니었다. 꾸준한 열심이 필요했다. 오이에 물을 주듯 인생에서 만나는 어떤 일들에는 성실해야 할 때가 있다. 마음과 삶의 일부를 써야 할 그런 때가 찾아온다면 부디 용기를 내어 과감히 쓸 수 있기를. 물밥을 주니 마음속 오이의 키가 오늘도 조금 자랐다.

[저자 소개]

초록, 하늘, 나무, 들꽃. 자연의 위로가 최고의 피로회복제라 믿는 사람. 퍽퍽한 서울살이에서 유일한 위로였던 한강을 붙들고 살다, 시골로 터전을 옮긴 지 8년 차 시골사람. 느지막이 찾아온 줄줄이 사탕 5살 아들, 4살 남매 쌍둥이, 3살 막내딸과 평온한 시골에서 분투 중인 어설픈 살림의 연연년생 애 넷 엄마. 손글씨와 손그림, 디자인을 소소한 업으로 삼아 살아가는 사람. ‘사랑하고, 사랑받고’라는 인생 주제를 이마에 붙이고, 주어진 오늘을 그저 살아가는 그냥 사람. 소박한 문장 한 줄을 쓸 때 희열을 느끼는, 쓰는 사람.

그대여. 행복은 여기에 있어요.

[쓰고뱉다]

글쓰기 모임 <쓰고뱉다>는 함께 모여 쓰는, 같이의 가치를 추구하는 글쓰기 공동체입니다. 개인의 존재를 가장 잘 표현해 줄 수 있는 닉네임을 정하고, 거기서 나오는 존재의 언어로 소통하는 글쓰기를 하다 보면 누구나 글쓰기를 잘할 수 있다는 믿음을 가지고 걸어왔고, 걸어가고 있습니다. 뉴스레터로 발송되는 글은 <쓰고뱉다> 숙성반 분들의 글입니다. 오늘 읽으신 글 한잔이 마음의 온도를 1도 정도 높여주는 데 도움이 되셨다면 아래 ‘댓글 보러 가기’를 통해 본문 링크에 접속하여 ‘커피 보내기’ 기능으로 구독료를 지불해 주신다면 더욱더 좋은 뉴스레터를 만드는 데 활용하겠습니다.

의견을 남겨주세요

라오스은하수

비공개 댓글 입니다. (메일러와 댓글을 남긴이만 볼 수 있어요)

의견을 남겨주세요