구독자님 안녕하세요. 희정입니다.

잘 지내셨나요? 한동안 편지가 뜸했지요. 독촉하는 분은 없었지만 조용히 기다리는 분은 있었으리라 혼자 편지를 쓰지 못해 발동동 거리던 날들이었습니다. 저는 책의 계절답게 북페어와 신간 준비로 정신없는 시간을 보냈어요. 구독자 님은 어떻게 보내고 계셨을까요.

그동안 뉴스레터를 보내야 한다는 생각이 바쁜 일정 속에서도 계속 숙제 처럼 남아있었는데 '제대로 된 한편'의 글을 쓰고 싶다는 생각이 보내기 버튼을 누르지 못하게 했다는 걸 느꼈어요. 그래서 이제부터는 분량에 상관없이 더 쉽게 더 자주 편지를 쓰려고 해요.

이번 편은 '오지랖'이에요. 마흔이 되면서 자주 주책 떠는 제 이야기입니다. 오늘도 읽어주셔서 감사해요.

28. 마흔 일기 / 오지랖

주책맞은 연민

아이를 낳고 나서야 어른들의 참견을 이해하게 되었다.

아주 가끔 믿기지 않을 정도로 놀랄만한 말들이 깜빡이도 없이 훅 들어와 당혹스러울 때도 있지만.

때로는 폭력에 가까운 참견까지 그럴 수도 있지 넘어가는 건 아니지만.

적어도 그분들이 건네는 말의 바탕은 연민이라고 믿는다.

그분들이 툭툭 던지는 말들은 마치 알려주지 않고는 그냥 지나갈 수 없는 그 무엇 같다. 지옥불에 떨어질게 뻔히 보여서 전도하지 못하고는 못 배기는 지하철 안 예수천국 불신지옥 같은 마음일까. 가끔 사람이 많은 길목에서 열심히 전단지를 나눠주며 좋은 말씀을 들으라던 사람들을 마주치면 그렇게 생각하려고 노력한다.

저들도 좋은 마음이겠거니.

세상에 온갖 참견 다 하는 할머니 할아버지들도 그렇겠거니.

갓난쟁이를 데리고 나갔을 때 가장 자주는 들은 말은 단연코 양말의 유무였다. ‘한 여름에 양말을 시키면 어쩌냐, 애 덥겠다.’는 할머니와 ‘맨발로 그냥 나오면 어쩌냐, 여름에도 아기 양말은 시켜야 한다.’던 할머니를 같은 날 만난 적도 있으니, 초보 엄마로서는 어느 장단에 맞춰 춤을 춰야 할지 혼란스러웠다.

아이가 잠든 유모차 위에 낮잠 이불로 지붕을 만들어 덮어 놓으면 ‘아이고 잘 잔다. 네가 있는 곳이 천국이다.’라는 할머니와 ‘애 숨 막히겠다.’며 기어코 손수 이불을 걷어내야 했던 할머니도 있었다.

그때는 당혹스러웠고 불쾌했으나 이제 와 여유가 생겼다. 아침에 빵을 먹으며 유치원에 가는 아이 옆에서 애 밥을 먹어야지 빵이 뭐냐 하던 할아버지에게도 일말의 애정이 있을 것이다. 나는 그 할아버지의 밥 타령 보다 오히려 아이에게 눈길도 주지 않는 사람들의 무관심이 더 따끔거린다. 마치 나 이외의 사람들은 어떻게 살든 상관없는 것처럼 서늘해진다.

제 갈 길을 가는 사람들 사이에서 누군가 어려움에 처하면 이웃과 사회가 도와줄 거라는 아주 얕은 믿음이 아직 유효한 걸까? 여전히 서로가 서로의 안전망이 되어준다고 생각해도 되는 걸까.

중년의 나이로 접어들고 나서는 나에게 말을 걸었던 할머니 할아버지들의 전철을 그대로 밟고 있다. 정확하게는 밟으려다 가까스로 멈춘다. 아기띠를 너무 길게 하고 가는 엄마가 보이면 속으로 ‘저렇게 하면 허리가 아플 텐데. 허리도 딱 맞게 껴야 쪼여야 편한데....’ 시야에서 아기 엄마가 사라지기 전까지 내가 나서서 어깨 끈을 쭉 잡아당겨주는 상상을 한다.

신나게 달리던 전동 킥보드를 내동댕이 치고 내리는 중학생 아이를 붙잡아다 그렇게 타면 위험하다고, 쓰러뜨려 놓으면 지나가는 사람에게도 위험하지 않냐고 이야기하려다가도 그만둔다. 쓸데없이 참견하는 모르는 아줌마의 잔소리를 듣고 당혹스러워하는 얼굴도, 들은 체도 하지 않는 뒤통수도 보고 싶지 않기 때문이다. 하는 수없이 킥보드를 세워 안전한 곳으로 옮겨 두는 것이 전부다.

물론 못 참고 나설 때가 더 많다. 며칠 전 예쁘게 차려입은 스무 살 즈음의 여자 친구가 길에서 우당탕 넘어지는 걸 보고 참을 수가 없었다. 모른척해 주길 바랐을 테지만 나는 반사적으로 다가가 나뒹구는 가방을 챙겨 어깨에 메어줬다. 같이 있던 딸은 왜 모르는 언니한테 아프냐고 물어보냐고 고개를 갸우뚱하지만, 저 언니도 누군가의 딸일 텐데 엄마는 이제 누구의 아이든 아프면 몸이 먼저 반응하게 되어버렸다고 이해하지 못할 답변을 할 수밖에 없었다.

카페에서 컵 하나만 더 달라고 했다가 안 된다는 얘기를 듣고 자리로 돌아오는 할머니들 옆에서도 나는 몇 번을 고민하다 컵 하나를 몰래 건네고 말았다.

“원래 카페에서 여분으로 컵을 안 주더라고요. 물 한 잔만 달라고 하고 받은 컵이에요.”

우리끼리 대단한 거래라도 되는 양 비밀스럽다.

놀이터에서 어른에게 말 걸기 좋아하는 아이가 왕왕 있다. 혼자 왔거나, 심심하거나, 아니면 누군가에게 말하는 걸 좋아하는 아이들. 뭘 좋아하고 무슨 학원을 다니며 주말에는 어디에 갈 거라는 것까지 놀이터에 앉아 있으면 가까이 다가와 술술 털어놓는다. 그러다 아파트 이름에 동호수까지 말하려고 하면 다급하게 아이를 막아선다.

“친구야, 아줌마는 나쁜 사람이 아니지만 나쁜 사람도 그냥 평범한 아줌마거든. 그러니까 사는 곳 주소는 얘기 안 하는 게 좋아. 누가 나쁜 사람인지 알 수 없는 거니까.”

아이는 그제야 깜짝 놀라며 입을 틀어막는다.

할머니가 무거운 배낭을 메고(할머니들이 왜 이렇게 짐이 많을까) 계단을 올라가려고 하면 팔을 붙잡아서 뒤로 돌아가면 바로 엘리베이터가 있다고 알려 드리고, 목욕탕 탈의실에서 두 아이와 함께 온 엄마가 바둥거리는 둘째 옷 갈아입는 사이 저 멀리 탈주하는 첫째를 데려다 엄마 옆에 다시 붙여 놓는다.

도움을 바라는 사람이 요청한 것도 아닌데 언제부터 내가 이렇게 오지랖이 넓어졌었나 생각하면 그것 역시 아이를 낳고 나서부터다. 낯선 사람에게 그다지 도움을 받을 일이 없었던 젊은 시절의 나는 작은 아이가 뱃속에 찾아왔을 때부터 배려가 필요한 사회적 약자가 되었다. 약자가 되고 나니 또 다른 약자들이 보인다. 마침내 나도 그냥 지나치지 못하고 꼭 한 마디 거들어야 하는 사람이 되고 말았다.

이왕 오지랖 넓은 아줌마가 되었다면 내가 건네는 말이 꽃인지 폭탄이지 잘 구별할 수 있는 힘을 길러야 할 것 같아요.

또 편지할게요.

23. 10. 27.

희정.

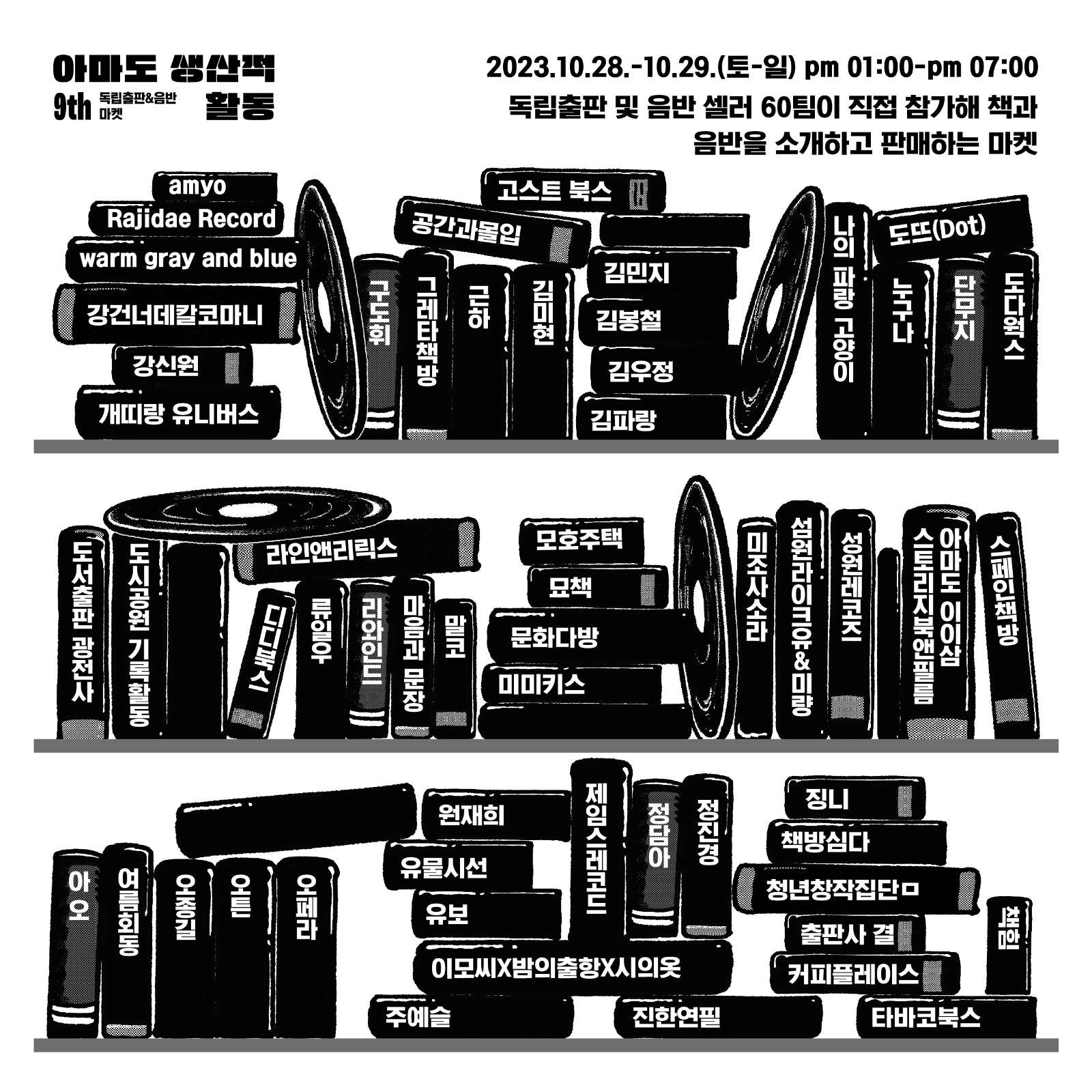

💌문화다방 소식

이번 주 토,일 대구로 갑니다. 페어에서만 선보이는 독립출판물과 문화다방의 굿즈를 20%할인된 가격으로 판매할 예정이에요. 다양한 프로그램과 음악 공연도 열리니 가까이에 계신다면 들러주세요. :)

의견을 남겨주세요