안녕 L, 구독자! 연휴는 어떻게 보냈어? 난 코로나에 걸려... 본의 아니게 (?) 밀린 영화, 드라마, 웹툰 보는 시간을 가졌어. 한 토막의 시놉시스, 스틸 한 장, 최소한의 사전 정보를 토대로 콘텐츠를 골라 보는데 쉽지 않더라. 본인 주관만으로 무언가를 선택하긴 어려운 시대잖아. (성급한 일반화라면 미안) 난 가끔 A4 크기 선재 1장, 비디오 커버 3면만 훑어보고 영화를 고르던 시절이 그립거든. 무의식까지 제삼자 평에 개입 당한 느낌이라 아쉬울 때가 많아. 줏대 있는 소비자가 되려면 얼마나 강건해야 할까. 그냥 인터넷을 끊으면 될 일인가🤔 그러면 스트리밍을 못 하잖아. 가만 스트리밍 플랫폼 없던 시절엔 영화를 어떻게 봤더라...?

⏪ 우리 교수님은 영화 도둑

살짝 앞으로 되감아, 대학 시절 얘기를 꺼내 보고파. 교수님 죄송합니다. 소제목에 대해 코멘트 남기고 싶으시다면 답장 주세요. 바야흐로 영화 수업을 듣던 시절, 교수님은 어디에서도 구하기 힘든 영화 목록을 던져주곤 발표 과제를 내주셨어. 하필 내가 번쩍 손 들어 선점한 영화는 1910년대 영화였고, 인터넷을 아무리 파고들어도 발견할 수 없었지. 나 사실 '검색'에 일가견 있는 사람이거든? 그런데 도저히 안 되겠더라고. 아래 방법대로 차분히 짚어봤는데 실오라기조차 찾을 수 없었어.

N의 오래된 영화 발굴법

| 1 네이버 : 영화 제목 + 다시 보기 = 여기서 나오면 메이저 중의 메이저 영화 |

| 2 구글 : 영화 제목 + 다시 보기 = 영자막만 있는 유튜브 영상 (낚시 多), 2000년대 초 교육용으로 업로드된 자료 (주로 네이버 블로그, 다음 카페 등 - 하지만 고전 플레이어라 재생 안 되는 경우가 허다함) |

| 3 위 두 방법이 안 통할 경우 : 해적 사이트로... 이 방법만은 피하고 싶었다. 진심이야. |

웃긴 건 해적 사이트에서도 찾아볼 수 없는 영화였다는 사실. 슬슬 "이걸로 수업 해도 되는 거 맞아?"라는 의문이 떠오를 때, 교수님께서 본인의 보물 상자를 쥐고 흔드셨어. 여기서 보물 상자는 벽돌 같은 외장하드야. 각자 노트북을 들고 오면, 영화를 나눠 주리다. USB 선을 타고 넘어오는 100년 전 영화들을 보며 약간의 거룩함까지 느껴졌다? 교수님의 하드엔 얼마나 많은 영화들이 숨 쉬고 있을지 벅차게 궁금하던 찰나, 문득 생각했어. 콘텐츠를 다루는 학과에서 이래도 되는 건가. 100년 전 영화니 작자도 권리를 잃었을까. 수많은 생각이 스쳐 갔지. 그 당시 나름 굿 다운로더 캠페인을 홍보하는 대외 활동에 참여하고 있었거든.

하지만 정법으로 구할 수 없는 영화는 어떻게 볼 수 있는 걸까. 비디오/DVD조차 남아있지 않은 100년 전 영화라면. 그걸 하드에 지니고 있는 교수님은 정말 도둑인 걸까. 나는 교수님을 영화 도둑이라고 명명할 수 있을 만큼 흠결 없는 소비자일까. 100년 전 영화를 보고자 하는 욕망 자체가 죄악일지도 몰라. 그렇지만 난 여전히 보고 싶다. 아무도 들여오지 않고, 스트리밍 해주지 않는 그 영화들을 (교수님도 그러신 거죠?)

There is no such thing as intellectual property. 지적 재산권 같은 건 없다

Jean-Luc Godard 장 뤽 고다르

얼마 전 위 문장을 인용하며 시작하는 책을 보았어. 한민수 작가의 영화도둑일기. 허무맹랑하지만 혹시 교수님이 가명으로 낸 책 아닐까 의심도 했지. 수업 내내 인이 배일 정도로 들은 감독 이름이니까. 한편으론 발칙한 (?) 이 발언이 궁금해서 찾아봤는데 범세계 차원으로 공표된 말은 아니더라. 그렇지만 한국의 영화광 N (나)에게 가닿은 건 사실이야.

솔직히 영화에 파고들어 봤던 사람이라면 한 번쯤 해적이 되어봤으리라 생각해. 겁 많은 나조차도 들어가 봤으니까. 지뢰 찾기 마냥 깔린 의뭉스러운 배너들을 누를까 노심초사했고 다운로드하는 그 순간까지 바이러스를 의심했어. 잔뜩 졸아들었다가도 영화가 재생되는 순간 그 감정은 온데간데없이 사라졌지만 말이야. 과연 1873년생 독일 감독님이 2000년대 한국 학생의 해적질을 포착했다면 어떤 반응이었을까?

단순히 해적질을 옹호하고자 하는 건 아니지만, 책에 나왔던 몇 가지 이야기를 인용 하고파. "If you love something, download it. It may not be there forever. Piracy is preservation." 정석적인 수입 방식으로 도저히 볼 수 없는 해외 실험 영화부터 고전 영화, 모든 플랫폼에서 내려간 아트버스터까지. 어쩌면 해적들이 이를 보존하고 있을지도 몰라. 실제로 디지털 재난, 현 세상의 물리적 재난으로 영화가 소실되는 일이 있으니까. 3년 전 브라질 시네마테크에서 발생한 화재로 약 250,000롤의 필름이 그대로 재가 된 경우도 있거든. 이런 경우 우린 그 작품들을 말 그대로 영영 볼 수 없는 거잖아. 정말이지 악몽 같은 일이야.

유운성 평론가의 말에 따르면, 디지털 영상 작품이 취할 수 있는 최선의 보존 전략은 '산포'라고 해. 가능한 한 많이 퍼뜨리고, 각자의 저장 장치에 보관할 수 있도록 하는 거야. 작가에게 직접 연락하는 것 제외, 합법적으로 감상할 경로가 없는 작품들에 한해.

다만 저작권자의 의중이 최우선 되어야 하는 것도 맞아. 작자가 원하는 상영 환경이 있을 테니. 책 읽는 내내 어느 한 편에 설 수 없어 복잡했고, 여전히 고민 중이야.

⏩ Be Kind, Rewind 영화를 사랑하는 = 해적이 될 수 있을까?

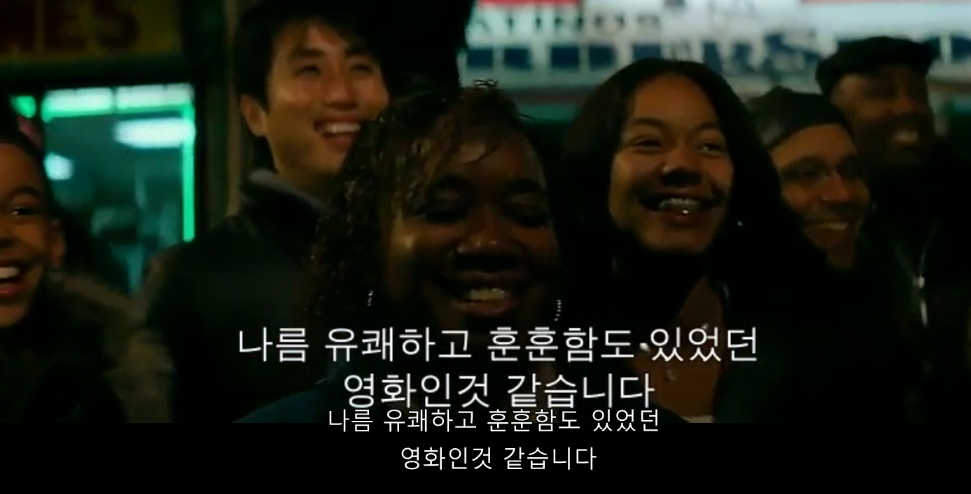

'영화 해적'이라는 단어를 듣자마자 생각났던 영화 얘기를 덧붙이고 싶어. 비카인드 리와인드 (2008) - 미셸 공드리 감독과 잭 블랙, 희귀한 조합을 맛 볼 수 있는 영화야. 제목의 뜻은 '비디오 반납 시 되감기 부탁드립니다' 라는 비디오 가게 단골 멘트! 오랜만에 들어보니 반갑더라.

줄거리 : 전력 발전소에서 감전 사고를 당하게 된 제리는 우연히 친구인 마이크가 일하는 비디오 가게에 들렀다가 자력으로 인해 모든 테이프들을 지워버리고 만다. 주인에게 이를 들키지 않기 위해 한 편 두 편 고객이 원하는 영화들을 맞춤식으로 직접 제작, 촬영, 연기하게 되면서 이들은 일약 스타가 되는데…

출처 : 네이버 영화

이 작품은 한 마디로 비디오 대여점 알바생과 그 친구가 해적판을 제작하는 내용이야. 허술한 구석 천지인데 왠지 영화에 대한 진-한 애정이 느껴져서 신기했어. 자체 소품으로 진행하는 영화 제작도, 몸 사리지 않는 주인공들도, 이마저 좋다며 행복하게 시청하는 손님들도. 그래 어쩌면 영화를 사랑하는 사람 & 영화 해적단은 양립할 수 있는 말인 것 같아.

특히 손님들을 대상으로 한 상영회 장면을 보며, 영화의 의미에 대해 돌아보게 됐거든? 여태껏 나 혼자 심각했던 것 같아. 영화란 함께 보고 즐기는 데 의미가 있다. 영화를 멋대로 재조립한 해적판을 들고 상영회를 한다 해도, 순수한 애정은 변치 않는 것이지.

영화를 좋아하다 보면 종종 이 영화를 '내 것'으로 만들고 싶다는 생각에 사로잡힐 때가 있어. 안간힘을 쓰며 반복 시청하고, 떠오르는 생각을 적고, 쇼트 별로 정리하는 등. 각기 다른 방법으로 애쓰거든, 그럼에도 불구하고 영화를 온전히 소유하는 건 불가능하지만... 아무리 노력해도 조각만 남는다는 것이 통탄스러울 지경이야.

하지만 방법이 없진 않아. 바로 각자 가진 조각을 함께 나누고-잇는 것이야. 비카인드 리와인드 주인공들이 소실된 영화를 살려낸 것처럼. 이 영화를 기억하는 다른 관객들과 모여 상영회를 하는 그 순간 영화의 유효 기간이 늘어났다고 볼 수 있지. 영화는 영화답게 소유하는 방법도 참 낭만적이다! 영화를 사랑하고, 영화를 바탕으로 끝없이 공작하는 이들/해적들에게 이 영화를 선물하고 싶어.

추신. 의도한 건 아닌데 이 영화도 구매할 수 있는 곳을 찾지 못해 겨우 다운 받아 봤어. 영화 도둑 일기 책 속 해적들의 인터뷰가 생동하는 느낌이라 기분이 묘하더라. 하하

의견을 남겨주세요