안녕하세요. 요즘 커피 잘 마시고 계신가요? 저는 코로나가 시작되고 카페에 가는 날이 1/10 정도 줄어든 것 같아요. 사실 서교동의 비하인드는 동네 카페처럼 드나들었고, 스타벅스는 상수역 점, 커피빈은 논현역 5번 출구 뒷골목을 좋아했거든요. 그런데 한 모금 마실 때 마다 마스크 내리는 것도 참 번거롭고, 보통 한 시간 이상 머무는 저의 경우를 돌아봤을 때 제게 '카페'란 어쩌면 현실 불가능한, 기억 속 공간이 되어버렸는지도 모르겠다.. 쓸쓸히 생각하기도 해요.

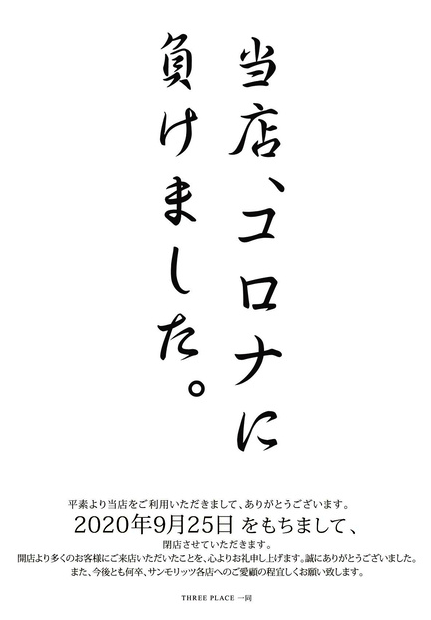

"저희 가게는 코로나에 패했습니다."

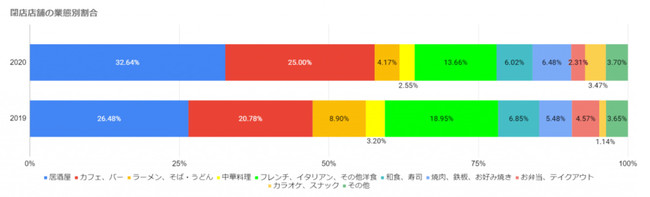

일본도 이건 대부분 마찬가지인데요, 단축 영업을 하고, 매출이 줄고, 점포를 줄이고...지난 가을 도쿄에선 폐점을 한 카페의 비율이 5% 가깝게 늘어 25%에 달했다는 통계도 나왔어요. 사실 카페란 거리 밥집처럼 골라서 즐기는, 취향따라 찾는 공간이기도 했는데...점점 '그래도 이게 어디야'의 자리가 되어버리는 것만 같아 씁쓸하기만 합니다. 접촉을 피하고 마스크를 속옷처럼 챙겨입어야 하는 시절엔 어쩔 수 없는 일이지만, 카페의 역사는 무려 16세기 이슬람 제국까지 거슬러 올라간다고도 해요. 그럼, 조금 다른 방법이 있지 않을까요? 무려 5세기의 역사인걸요. 우리가 카페에서 커피만 마셨던 건 아니잖아요. ☕️

그런데 이 와중에, 모두가 힘들다고 아우성을 치는 요즘같은 시절에 주목받는 곳이 있어요. 학교 다닐 때도 공부 잘하는 누구누구는 무슨 일이 있어도 평타는 치곤 했던 것처럼요. 오늘 이야기할 곳은 도쿄 신주쿠에 위치한 55년 역사의 킷사뗑 '커피 세이부(珈琲西武)'입니다. 이곳은 매일같이 폐점 소식이 들려오는 도쿄에서 '매일같이' (폐점이 아닌) 긴 줄을 세운다고 해요. 게다가 지난 가을엔 본점 인근에 2호점까지 오픈했다고 하고요. 심지어 킷사뗑 커피는 가장 기본도 600엔, 맥커피의 몇 배나 하는데도 말이죠. 가게를 운영하는 무라야마 타쿠야 씨는 그 의아함에 대해 이렇게 이야기했어요. "우리는 커피를 팔지만 시간도 팝니다."⏰

'시간을 판다'는 말은 신선하게 들려요. 보이는 물건도 아닌 걸 판다고 하니까요. 하지만 물건이 아닌 경험 소비를 이야기하기 시작한 시절에, 새삼 놀랄만한 이야기가 아니기도 해요. 각종 브랜드들이 '체험형' 마케팅을 시작할 때 가장 먼저 궁리하는 게 '시간'의 설계거든요. '부가가치'의 개척은 '시간'에서 비롯된다고, (저는) 생각해요. 그리고 킷사뗑은 본래 부가가치, 그 자체의 공간이거든요. 지난 번 잠깐 이야기했던 책방 디렉터 소메야 타쿠로 씨 말처럼 '뭘하든 상관없는'의 아이덴티티 공간'이 킷사텡이기도 해요. 책을 보든 친구랑 수다를 떨든 일을 하거나 공부를 해도...무관한 거죠. 그러니까, '커피 한 잔 시켜놓고 죽친다'고 욕을 들을 필요가 없어요. 하지만, 지금은 코로나!! 오래 있으라고 해도 그럴 수 없는 시절에, 이것도 하고 저것도 해도 된다는 건, 조금도 '부가'한 가치가 되지 못하죠.

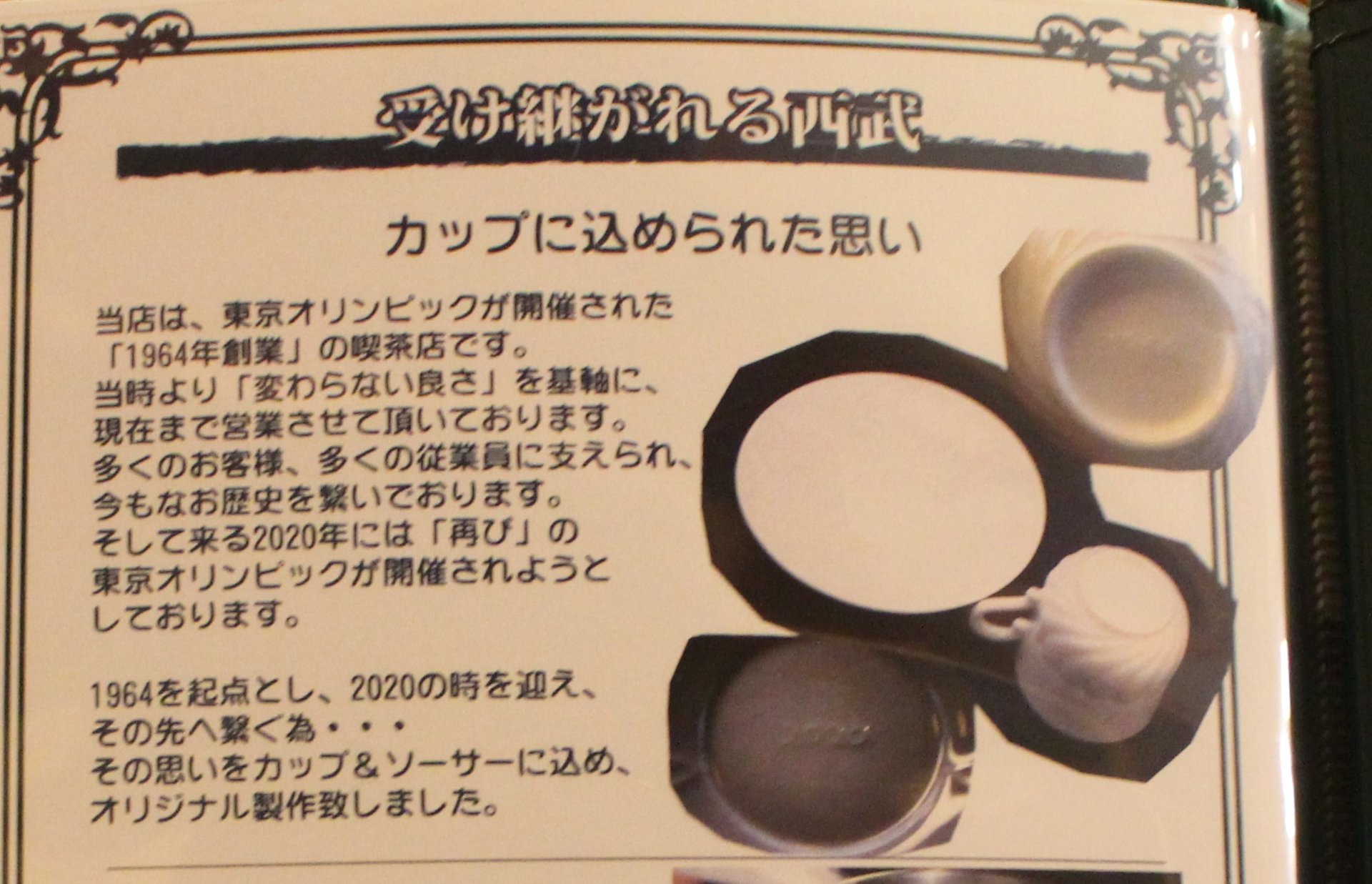

하지만 '커피 세이부'엔 좀 다른 차원의 시간이 있어요. 하루 몇 시간 공부를 하거나 마감을 하는 정도가 아닌, 반세기가 넘는, 1964년 도쿄 올림픽을 지나 2020년 올림픽을 꿈꿨던, 시간이라기 보다 세월같은 거요. '커피 세이부'가 처음 생긴 건 1964년 도쿄가 처음 올림픽을 품었던 해이고, 2호점을 오픈한 건 올림픽 YEAR가 될 뻔 했던, 2020년이거든요. 그래서 이 가게의 찻잔엔 1964와 2020이 나란히 새겨져 있다고도 해요. 그러니까 여기엔 온갖 세상 풍파를 다 견뎌낸 어떤 '믿음'같은 게 있는 거에요. 특히나 요즘처럼 올림픽 하나에 휘청이는 도쿄를 보면 더욱더 그렇게 느껴져요. 하나의 예로, '커피 세이부'엔 아주 오래된 '푸딩'이 있거든요. 이름하여 '푸딩 아라모드', 무려 1300엔이나 한다고 하는데, 창업 당시부터 계속 제공하고 있는 메뉴래요. 무려 55년의 세월의 세월을 품은 푸딩. 좀 든든하지 않나요? 변하지 않고 50년 넘는 세월을 버텨온 단 하나의 푸딩. 이런 거에서 우리는 '신뢰'라는 걸 절감하는지도 모르겠어요. 세상 모든게 불안해져 버린 시절, 우리는 찻집에서 '안심'을 찾고있는 걸까요.

얼마 전 이런 얘기를 본 적이 있어요. 이제는 책방 가야지, 카페 가야지가 아닌, OO가야지, △△ 가야지의 시대라는. 저는, 이게 우리는 이제 '선택'의 문턱을 넘고있다는 말로 이해했어요. 이동의 자유를 뺏겨버린 지금, 외출의 총량은 줄어들고, 얼추 볼 거리를 사거나 대충 카페인을 섭취하는 게 아니라 OO와 얽힌 그 시간, △△로 구현되던 그 하루를 사고, 살아가야 하는 일상으로의 변화, 이렇게 말이죠. 선택받은 것들만의 세계같아 잔인하고 차갑게도 느껴지지만, 어쩌면 여기에 가능성이 있다고도 느껴요. 모두가 힘들다 이야기하지만, 그건 얼마나 '나'의 힘듦일까라는 의심. 나는 그들과 같고 또 어떻게 다른가라는 질문. 오늘의 가능성은 그렇게 보이지 않는 다름을 그려볼 때 다가올지 몰라요.

📨 이어서 노포 킷사뗑의 비효율의 효율과 분끼츠의 책 배달합니다, 그리고 후즈크에라는 가능성, 책을 위한 의식주 + ⍺의 이야기가 있습니다.

의견을 남겨주세요