마케터도 창작자도

뉴스레터는 메일리에서

브랜드 마케터

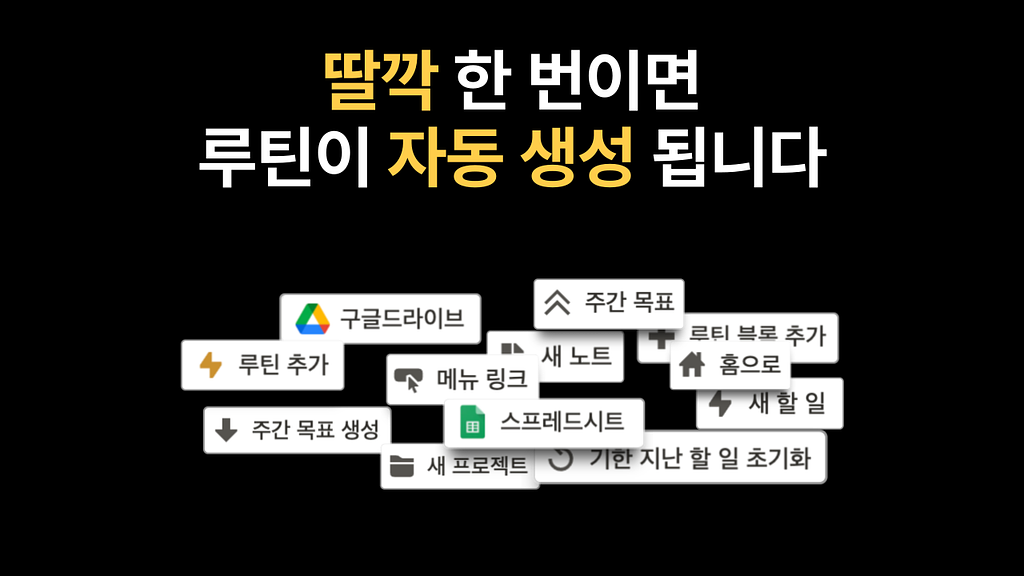

구독자 그룹, 데이터 분석,

자동화로 마케팅을 효과적으로

개인 창작자

베이직은 월 1,000건 무료로

창작의 시작을 부담없게

검색 노출로 지속적인 성장

Google Lighthouse SEO 100점인 메일리는 검색엔진 최적화된 뉴스레터 블로그로 더 많은 사람들에게 효과적으로 알릴 수 있습니다.

통계와 데이터로 더

정확한 성과 측정

각 메일별 통계와 구독자별 통계를 활용하면 뉴스레터의 성과를 더욱 정확하게 측정할 수 있습니다.

또한 GA, GTM 등의 외부 데이터 분석 도구를 연동해 더욱 상세한 데이터를 분석할 수 있습니다.

지금 뉴스레터를

시작해보세요

🎉 새로운 뉴스레터

💌 추천 뉴스레터

🔥 인기있는 레터

인공지능

혁신 설계 시대를 여는 친절한 가이드

소비로 돌아보는 삶의 형태

구독자 님을 위한 혜택 :

![[헤비츠] 더위를 잊게 만드는 시원한 혜택! 25%쿠폰, 선주문25%의 썸네일 이미지](https://cdn.maily.so/202407/1719992616856197.jpeg)

👋 새로운 레터

최신순

E.

2025 한국공공역사대회 참석 후기

릴스 편집, 이 5단계면 충분합니다!

안녕하세요, 구독자님. 슬기입니다.

![(광고)📡[X-아카이브] 글로벌과 국내 트렌드를 꽉 잡은 이구홈 성수의 썸네일 이미지](https://cdn.maily.so/ohxhk89bm59ir38k1g8lcie9z3u2)

![[ThanksLetter] Korean Government Joins Thanks Carbon-KOEN Partnership in Cambodia Rice Methane Project의 썸네일 이미지](https://cdn.maily.so/r5nrb7mfggl142zpyo96udxj4iqn)

![[심플리레터] #6. SMPLY x Google Workspace!의 썸네일 이미지](https://cdn.maily.so/qp4q1mgwsi5ic58nhtp33ghp2q4p)

![[하스피] Tech 웹매거진 7월호 - Qualisys의 썸네일 이미지](https://cdn.maily.so/h80gm3px2co01stuptk1wt11sdqy)

![🏳️🌈[109호] 전쟁과 혐오 속 예술적 저항: 우크라이나 유일한 퀴어영화제 써니버니영화제의 썸네일 이미지](https://cdn.maily.so/mr5d9mrl05428r6yjg54jegkguri)

![[07월 23일] IT is 뉴스클리핑의 썸네일 이미지](https://cdn.maily.so/7ur06ihd9uk8wczhyt2nbuw3h0hx)

![👟 [슈톡/ShoeTalk #230] 마스 야드 3.0, 부산시의회, 크림 2025 상반기 리포트, 웍스아웃 x 나이키, 디젤 x 멜리사, 도버 스트리트 마켓, 스탁엑스 FLEX의 썸네일 이미지](https://cdn.maily.so/w2nye5mczxmdwygzlp7o70kceyp3)

![🚗[모빌리티핫이슈] 로보택시 글로벌 확산 급물살...질적 성장은 글쎄의 썸네일 이미지](https://cdn.maily.so/4e779zzrwuh0qjuq4rananmn5aye)